Síndrome de Burnout, ansiedad y depresión en médicos durante la pandemia de COVID-19.

Burnout syndrome, anxiety and depression in physicians during the COVID-19 pandemic.

Autores:

- Daniel Alejandro Pérez Paúl. Licenciatura en Medicina. Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

- Nissa Yaing Torres Soto. Doctorado en Ciencias Sociales. Institución: Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

- Beatriz Martínez Ramírez. Maestría en Ciencias. Institución: Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

- Edgar Fernando Peña Torres. Doctorado en Ciencias. Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

- Saúl David Badillo Perry. Maestría en Salud Pública. Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

- Osvaldo Erik Sánchez Hernández. Doctorado en Ciencias. Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Correspondencia: Dra. Nissa Yaing Torres Soto.. Esq. Av. 4 de marzo; Colonia Magisterial, Chetumal, Quintana Roo, México. C.P. 77039

Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

RESUMEN

El presente estudio plantea la relación entre el síndrome de burnout y la depresión, mediada por la ansiedad, en médicos adscritos al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, ubicado en la ciudad de Cancún Quintana Roo, México. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, transversal, no experimental, descriptivo y correlacional-explicativo, la muestra fue de 202 médicos que fueron seleccionados mediante un muestreo por conveniencia. Se aplicaron las escalas de síndrome de Burnout (a=0.70) ansiedad (a=0.83) y depresión (a=0.83) previamente validadas y confiabilizadas en población mexicana. Se calcularon las medidas de tendencia central, dispersión y variabilidad, se probó un Análisis de Varianzas (ANOVA) para comparar por especialidad médica y se realizó una prueba t de Student para comparar por género, así como un análisis de correlación de Pearson entre las variables de estudio. Finalmente, se especificó y probó un Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE) que midió el efecto del síndrome de Burnout en la depresión mediada por la ansiedad. Los resultados del modelo mostraron que el síndrome de Burnout afecta positiva y significativamente la depresión mediada por la ansiedad, a su vez, afecta de manera directa a la depresión en los médicos. También se obtuvieron diferencias por sexo en la ansiedad y se obtuvieron diferencias por especialidades médicas en la ansiedad y depresión.

PALABRAS CLAVES: Síndrome de Burnout, ansiedad, depresión, modelo de ecuaciones estructurales.

ABSTRACT

The present study evaluates the relationship between burnout syndrome and depression, mediated by anxiety, in doctors at the Jesús Kumate Rodríguez General Hospital, located in the city of Cancún Quintana Roo, Mexico. A quantitative, cross-sectional, non-experimental, descriptive, and correlational-explanatory study was carried out, and the sample consisted of 202 doctors who were selected by convenience sampling. The scales of burnout (a=0.70), anxiety (a=0.83) and depression (a=0.83) were previously validated and reliable in the Mexican population. The measures of central tendency, dispersion and variability were calculated, and an Analysis of Variance (ANOVA) was tested to compare by medical specialty and a student’s t-test was used to compare by gender, furthermore a Pearson correlation analysis was performed for the variables. Finally, a Structural Equation Model (SEM) that measured the effect of Burnout syndrome on anxiety-mediated depression was tested. The results of the model showed that burnout syndrome affects positively and significantly depression mediated by anxiety, in turn, directly affects depression in physicians. Moreover, differences by sex in anxiety were found and differences by medical specialties in anxiety and depression were found.

KEY WORDS: Burnout syndrome, anxiety, depression, structural equation model.

INTRODUCCIÓN

En los últimos dos años, la pandemia por la Covid-19 agudizó los problemas de salud mental en la población en general y en los profesionales de la salud. Actualmente en las instituciones de salud no se han identificado programas de higiene mental, de salud mental, de prevención del desgaste profesional y/o de prevención de la ansiedad y la depresión, que permitan prevenir y atender estos daños a la salud en los trabajadores.

El término “Burnout” fue propuesto por primera vez por Freudenberger en el año de 1974, definiéndolo como la “fatiga mental y gradual, pérdida de motivación y compromiso hacia el trabajo” (1). Maslach y Jackson, acuñaron el término “Síndrome de Burnout” y lo definieron como una manifestación comportamental de afrontar el estrés emocional crónico en el trabajo, cuyos rasgos principales son el cansancio emocional, la despersonalización en el trato con clientes y usuarios, y la dificultad para el logro/realización personal (2). A partir de este modelo tridimensional, se desarrolló el “Maslach Burnout Inventory” (MBI). Martínez (3) plantea que existen cuatro áreas que se ven afectadas en el Síndrome de Burnout: Emocional, cognitiva, conductual y social.

En el campo médico, el estrés ocupacional que sufren los profesionales de la salud se manifiesta a través del cansancio emocional, pérdida de energía, desgaste, fatiga, despersonalización, pesimismo, baja seguridad hacia los propios logros y ausencia de satisfacción profesional, con signos e inclinaciones depresivas que pueden llevar a una disminución de la eficiencia en el trabajo (4). Existen diferentes factores relacionados con el síndrome de Burnout, como el ambiente de trabajo, los factores de estrés identificados por la ejecución del trabajo y las relaciones interpersonales con supervisores, compañeros y subordinados, o la falta de comprensión dentro de un grupo laboral, y la adaptación a nuevos avances tecnológicos, que demandan un cambio de habilidades requeridas, y aspectos organizacionales como el ritmo de trabajo, la independencia laboral, la supervisión y el balance vida-trabajo (5).

Por otro lado, el trastorno de ansiedad se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente. La persona que lo padece llega a tener el impedimento de controlar la preocupación y el apoyo de las consideraciones relacionadas con el estrés y se obstaculiza el desarrollo de sus labores actuales (6). Los pacientes con problemas de trastorno de ansiedad generalizada pueden experimentar temblores, contracciones, y malestar muscular y sintomatología de origen somático como sudoración, náuseas y diarrea, y una reacción de alarma exagerada, pulso rápido, cansancio y fatiga. Otras condiciones que podrían estar relacionadas con la ansiedad son, el síndrome de colon irritable o cefalea (6).

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales aplica diversos criterios diagnósticos para determinar el trastorno de ansiedad generalizada de la siguiente manera: ansiedad y preocupación excesiva, ocurre durante un periodo alrededor de seis meses en relación con diferentes eventos o tareas. A la persona le resulta difícil controlar la angustia. La ansiedad y la preocupación se relacionan ya sea de tres o más de los seis síntomas, por ejemplo, la intranquilidad, fatiga, desconcentración, irritabilidad, tensión muscular y/o insomnio. Síntomas físicos que provocan clínicamente un desgaste en las áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes para el desempeño de actividades. Los efectos fisiológicos no pueden aplicarse al consumo de drogas, medicamentos o alguna patología. Las alteraciones psicológicas no se relacionan por otros trastornos mentales (6).

La depresión es uno de los trastornos mentales con mayor frecuencia en el mundo, se refiere a una sensación de malestar, con manifestaciones como tristeza y angustia, mal humor, frustración como consecuencia de situaciones negativas presentes en la vida del individuo(7). De acuerdo con Strange(8), la depresión se clasifica en tres niveles:

Depresión leve: los síntomas son bajos y frecuentemente se presenta ansiedad y fobias. Depresión moderada: Pensamientos negativos, ansiedad, agitación, problemas de sueño, peso corporal y en ocasiones dolor muscular y estreñimiento. Depresión severa: En este nivel, los síntomas incrementan y se empieza a manifestar delirios y alucinaciones.

El concepto de depresión se emplea en tres diferentes detecciones: síntoma, síndrome y enfermedad(9). Como síntoma, puede conducir a otros problemas psicológicos, agrupando procesos caracterizados por la melancolía, el impedimento, la culpabilidad, el debilitamiento y la pérdida del impulso trascendental; y como enfermedad, se considera una cuestión de inicio orgánico en la que se puede delimitar una etiología, un cuadro clínico, un curso y un procedimiento para tratar signos y síntomas(9). Los trastornos depresivos, en particular el trastorno depresivo mayor, son padecimientos frecuentemente relacionadas con la aflicción de una manera crítica, el desgaste psicosocial y la mortalidad significativa. A pesar de la accesibilidad de varios medicamentos seguros, estos problemas suelen estar desatendidos e infra tratados a nivel local. Algunos elementos contribuyen a la falta de reconocimiento de los problemas; entre ellos, agotamiento y la falta de conocimientos en atención médica(10).

El Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” es un hospital de segundo nivel de atención. Durante la pandemia por COVID-19 fue acondicionado como “Hospital COVID”, esto implicó una serie de adaptaciones a las áreas físicas, a la distribución y roles del personal, y al equipamiento, para poder recibir y atender a pacientes que presentaron signos y síntomas por COVID-19, principalmente casos considerados graves, otorgando atención y tratamiento; también se caracterizó por ser un hospital de referencia al concentrar los pacientes enviados por otras unidades de salud de primero y segundo nivel de atención. Esta reconversión hospitalaria modificó las condiciones en las que laboraba el personal de salud, requiriendo del personal la adopción de nuevas medidas de protección, manejo de equipo especializado, aplicación de nuevos protocolos de atención, y rutinas laborales diferentes. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar el síndrome de Burnout y su relación con la depresión mediada por la ansiedad en el contexto de la pandemia por COVID-19 a través de un modelo de ecuaciones estructurales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de corte transversal, descriptivo y analítico. A partir del universo de estudio, se realizó el cálculo de muestra para población finita o conocida, considerando un coeficiente de confianza de 1.96, con una probabilidad de 0.05 de éxito y un margen de error de .05(11). El cálculo sugirió una muestra de 202 personas a encuestar, quienes fueron seleccionadas por un muestreo no probabilístico, de tipo intencional, por conveniencia. El cuestionario se aplicó en todos los turnos con la finalidad de poder considerar a toda la población. El trabajo se desarrolló durante los meses de noviembre de 2021 y Julio de 2022. Se contó con la autorización de las autoridades de la unidad hospitalaria.

Los criterios de inclusión fueron personal médico de ambos sexos que se encontraban laborando al momento del estudio, tener disposición para participar y aceptar firmando el consentimiento informado. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron personal médico de ambos sexos que se encontraban de licencia por riesgo laboral o vacaciones, o que se encontraban bajo tratamiento psiquiátrico.

Mediante un cuestionario de elaboración propia se recolectaron los datos generales, laborales, y académicos. Para evaluar la condición de ansiedad y depresión se utilizó la Escala de Ansiedad y depresión de Goldberg, la versión de Lobos–Rivera y Gutiérrez–Quintanilla(12). Para evaluar el síndrome de Burnout se utilizó el Cuestionario Breve de Burnout (CCB) elaborado por Moreno et al(13).

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25. Para analizar las estadísticas descriptivas se aplicaron las pruebas de Asimetría y Curtosis para determinar la normalidad de los datos en las variables de estudio. Para evaluar la consistencia interna de las escalas, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach. Posteriormente con apoyo del software estadístico EQS v. 6.1 se probó un Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE) que mide la relación del síndrome de Burnout con la depresión en los médicos mediada por la ansiedad y la relación directa entre síndrome de Burnout y la depresión. Se construyeron parcelas que son sumatorias de reactivos de acuerdo con las recomendaciones de Hau y Marsh(14).

Para determinar la pertinencia del modelo se utilizaron los indicadores de Bondad de Ajuste práctica, estadística y poblacional. Para medir la Bondad de Ajuste estadística se utilizó el indicador Chi-Cuadrado (χ2). Se estableció un valor alto y no significativo de p > .05(15). Por último, se realizó una correlación de Pearson entre el síndrome de Burnout, ansiedad y depresión. Se realizó un análisis de varianzas a través de la prueba ANOVA (One-way) y una prueba Tukey-Kramer con el fin de identificar diferencias estadísticamente significativas según especialidad médica. Para corroborar la magnitud del impacto que tiene el sexo (hombre/mujer) como variable dependiente en cada uno de los factores que fueron medidos para el estudio del síndrome de Burnout, se realizó una prueba t de Student(16).

RESULTADOS

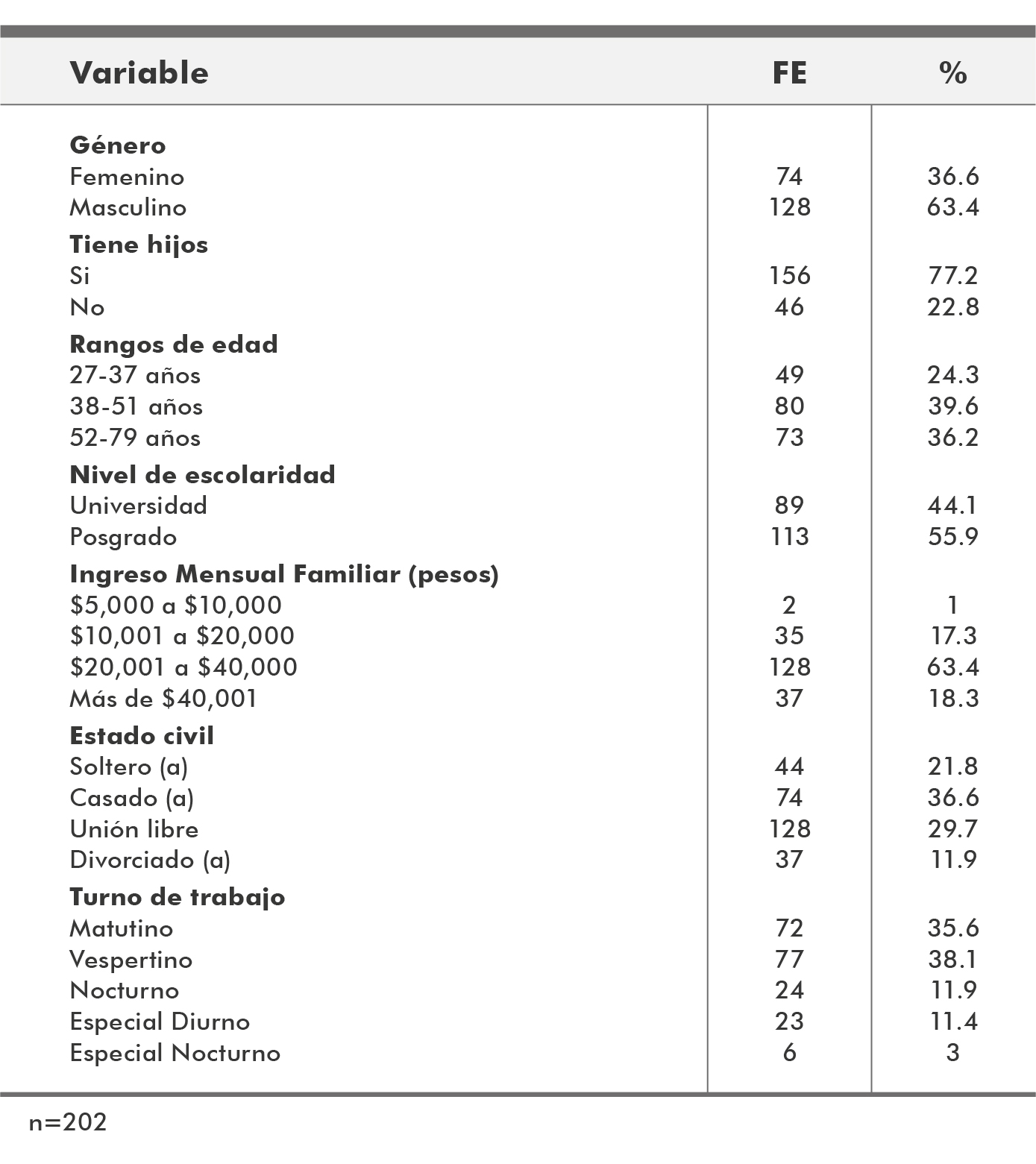

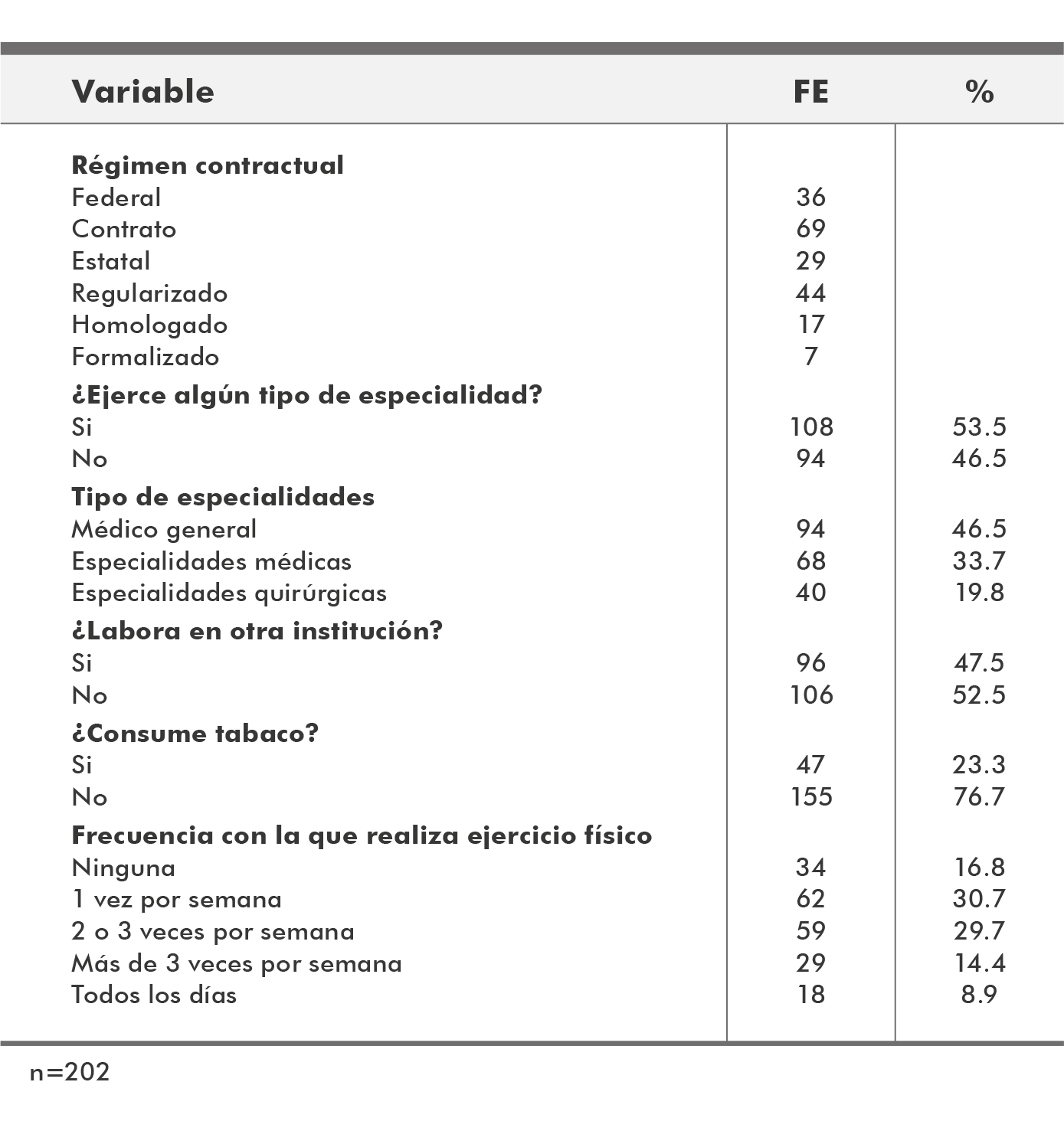

Se estudiaron 202 médicos adscritos a las áreas de hospitalización, urgencias y consulta externa. De los 202 participantes seleccionados, 128 fueron hombres (63.4%) y 74 mujeres (36.6%), las edades oscilaron entre los 27 y 72 años, con una edad promedio de 46.9 años (DE=11.17). Los médicos declararon un ingreso mensual familiar con una media de $20,000 pesos. La mayoría de los entrevistados se encontraban casados (36.6%) seguidos de unión libre (29.7%). 46.5% contaba con estudios universitarios de licenciatura (médicos generales) y 53.5% contaba con estudios de posgrado (especialidad, maestría y/o doctorado). De los que contaban con posgrado las especialidades médicas representaron el 33.7% y las quirúrgicas representaron el 19.8%. 38.1% laboraban en el turno matutino del hospital y 38.1% en el vespertino. 21.8% se encontraban bajo el régimen contractual regularizado. Además de trabajar en el hospital, el 47.5% tenía otros espacios laborales. Finalmente, 14.4% declaró realizar algún tipo de actividad física mas de 3 veces por semana para mantener una condición saludable (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las variables sociodemográficas de los participantes.

Tabla 1. Continuación

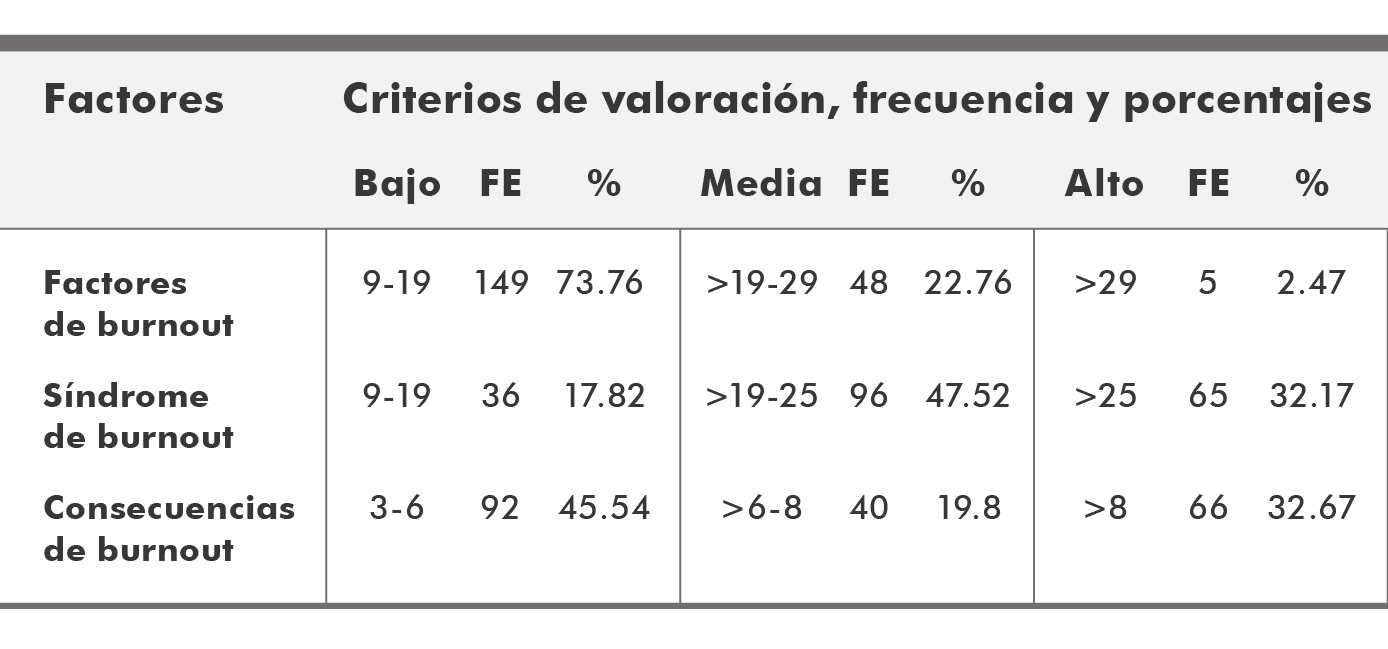

De acuerdo con los criterios de valoración para la interpretación del cuestionario breve de Burnout se encontró que el 32.17% de los médicos presentaron un alto síndrome de Burnout, seguido de un nivel medio (47.52%).

En cuanto a los factores de Burnout (agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en el trabajo) se encontró que el 22.76% presenta estos factores en un nivel medio y solamente el 2.47% los presenta en un nivel alto. Finalmente, en las consecuencias del Burnout, que aluden a las consecuencias físicas, sobre el clima familiar y el rendimiento laboral se encontró que el 32.67% presenta un nivel alto de estas consecuencias, mientras que el 19.80% se ubica en un nivel medio (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Evaluación de los factores del síndrome de Burnout

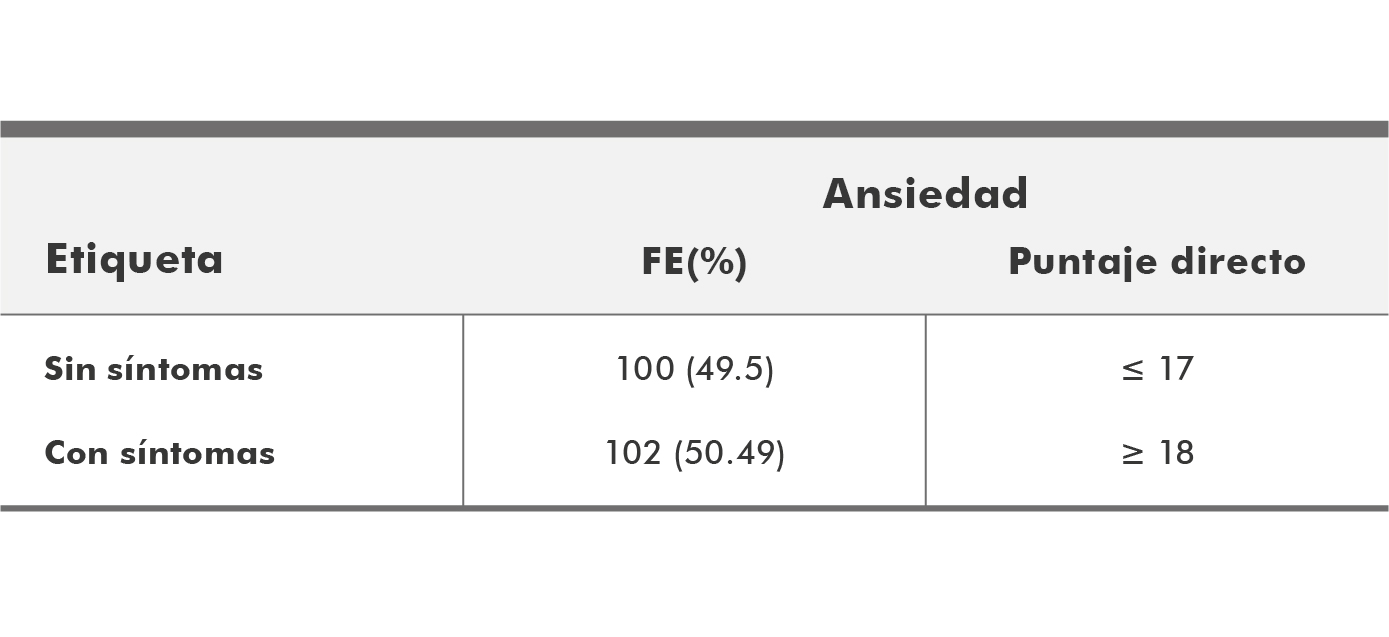

La ansiedad se presentó en 50.49% (N=102) de los médicos, por el contrario, 49.5 (N=100) informó no presentar síntomas de ansiedad (ver tabla 3).

Tabla 3. Frecuencia de médicos con ansiedad

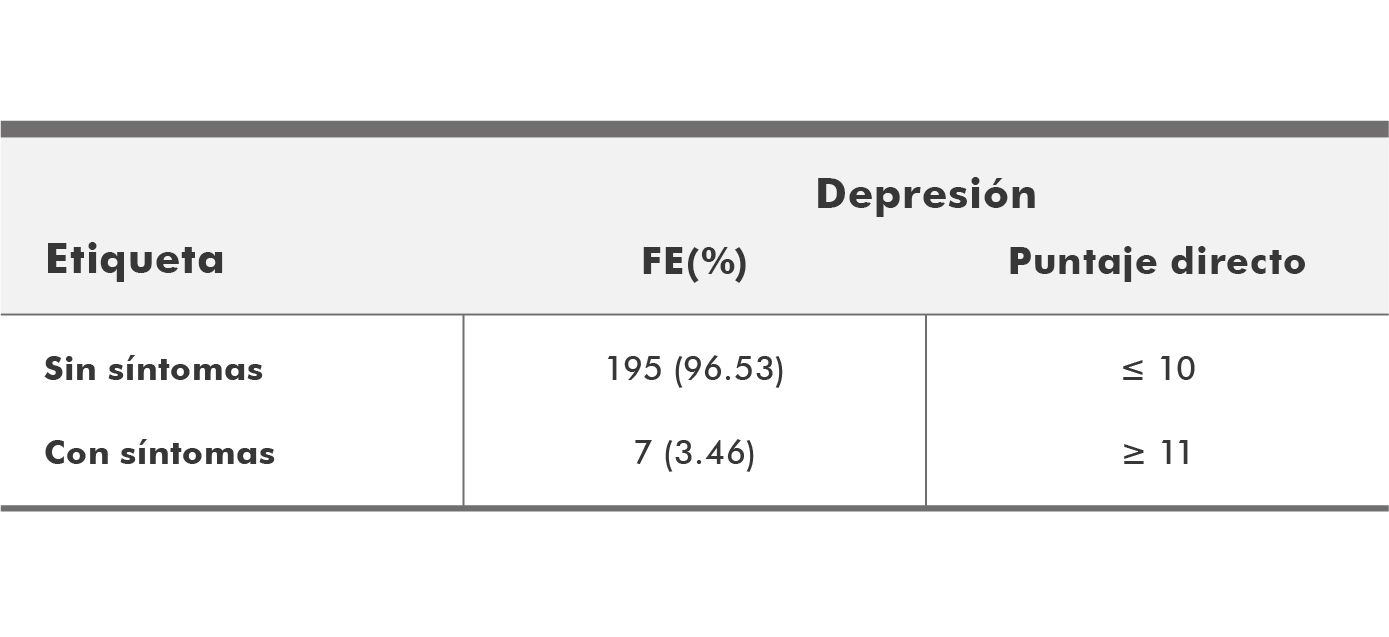

En el caso de la depresión, esta se presentó en niveles muy bajos, solo 7 personas (3.46%) informaron presentar cambios del estado de ánimo, alteración del sueño, pensamientos suicidas, cansancio y fatiga. (Ver tabla 4)

Tabla 4. Frecuencia de médicos con depresión

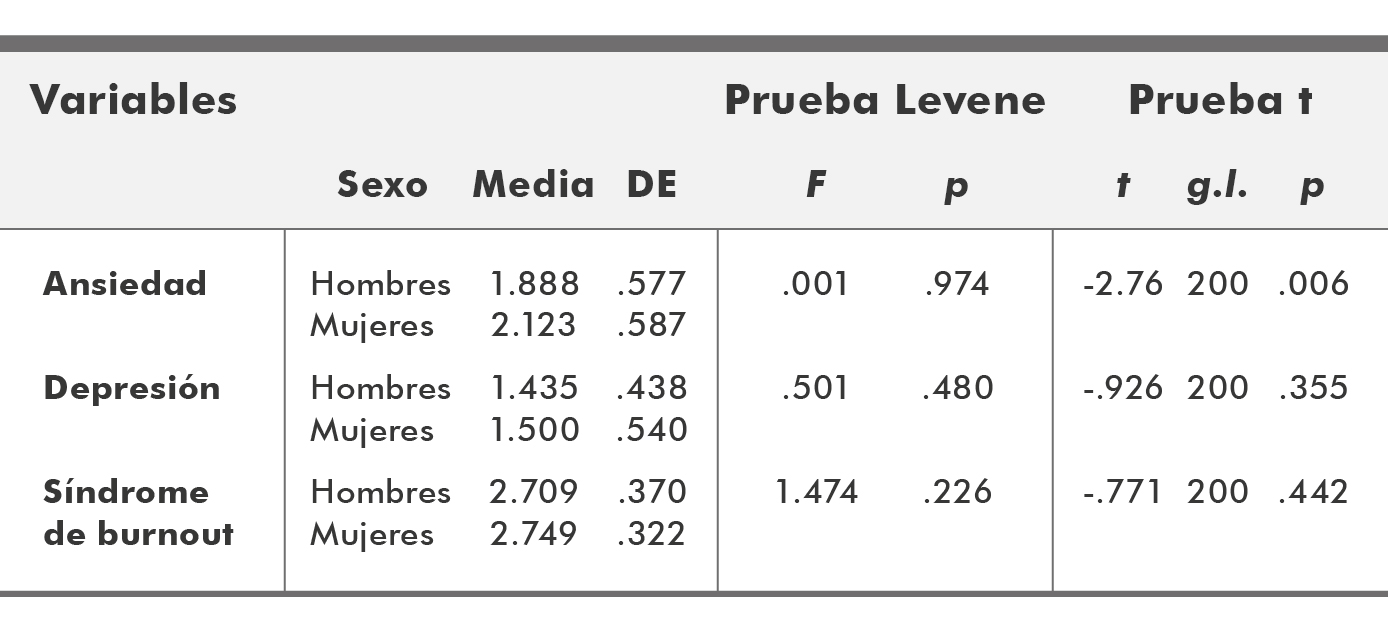

De acuerdo con el sexo, se encontró que las mujeres presentan mayores rasgos de ansiedad respecto a los hombres (p<0.05); respecto a la depresión y el síndrome de Burnout no se encontraron diferencias estadísticas de acuerdo con el sexo (p > 0.05) (Ver tabla 5)

Tabla 5. Prueba t-student para las variables del estudio por género

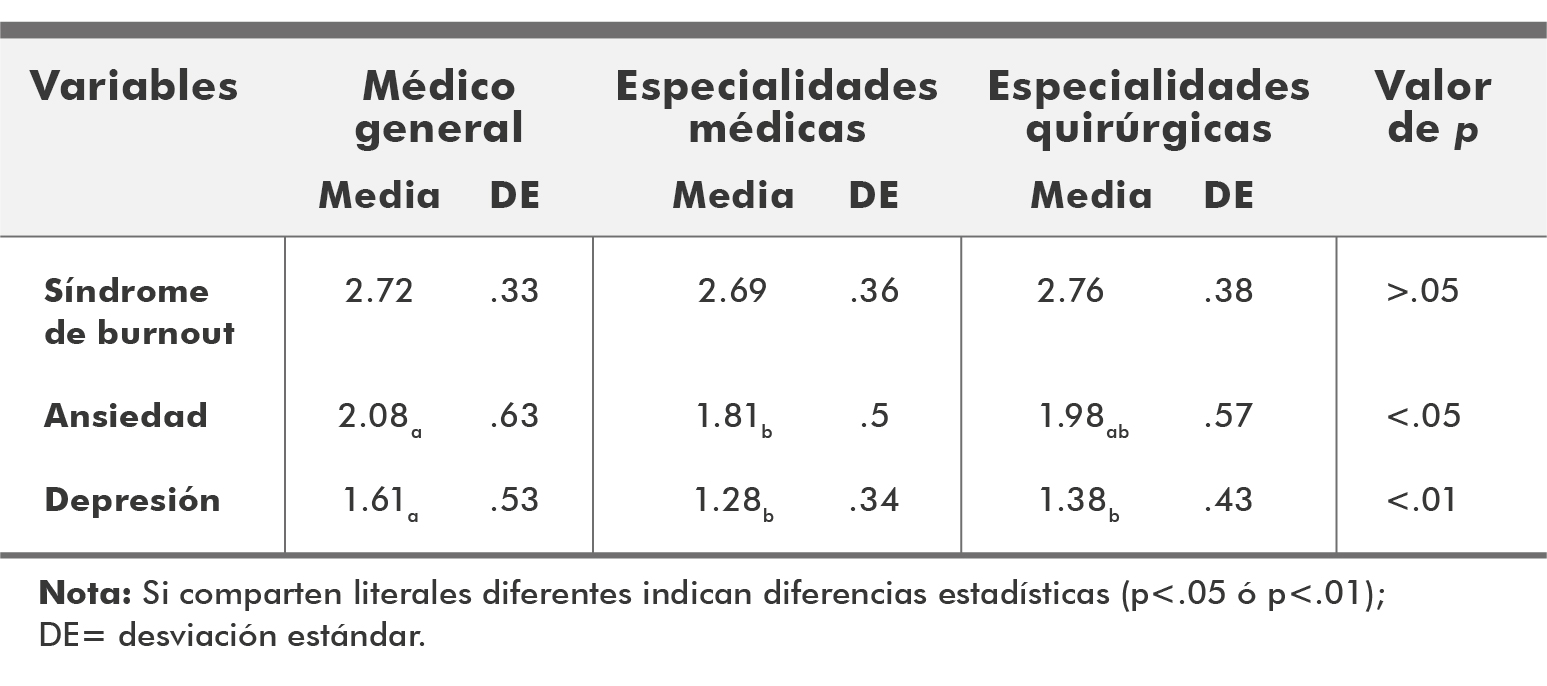

El síndrome de Burnout no presentó diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con las especialidades médicas (p>0.05). con respecto a la ansiedad, los médicos generales presentaron mayores niveles de ansiedad (p<0.05). Por último, los médicos generales presentaron mayores índices de depresión respecto a los médicos con especialidades médicas y quirúrgicas (p<0.05) (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Prueba Tukey-Kramer para las variables de estudio (ansiedad, depresión y síndrome de Burnout) por especialidades médicas

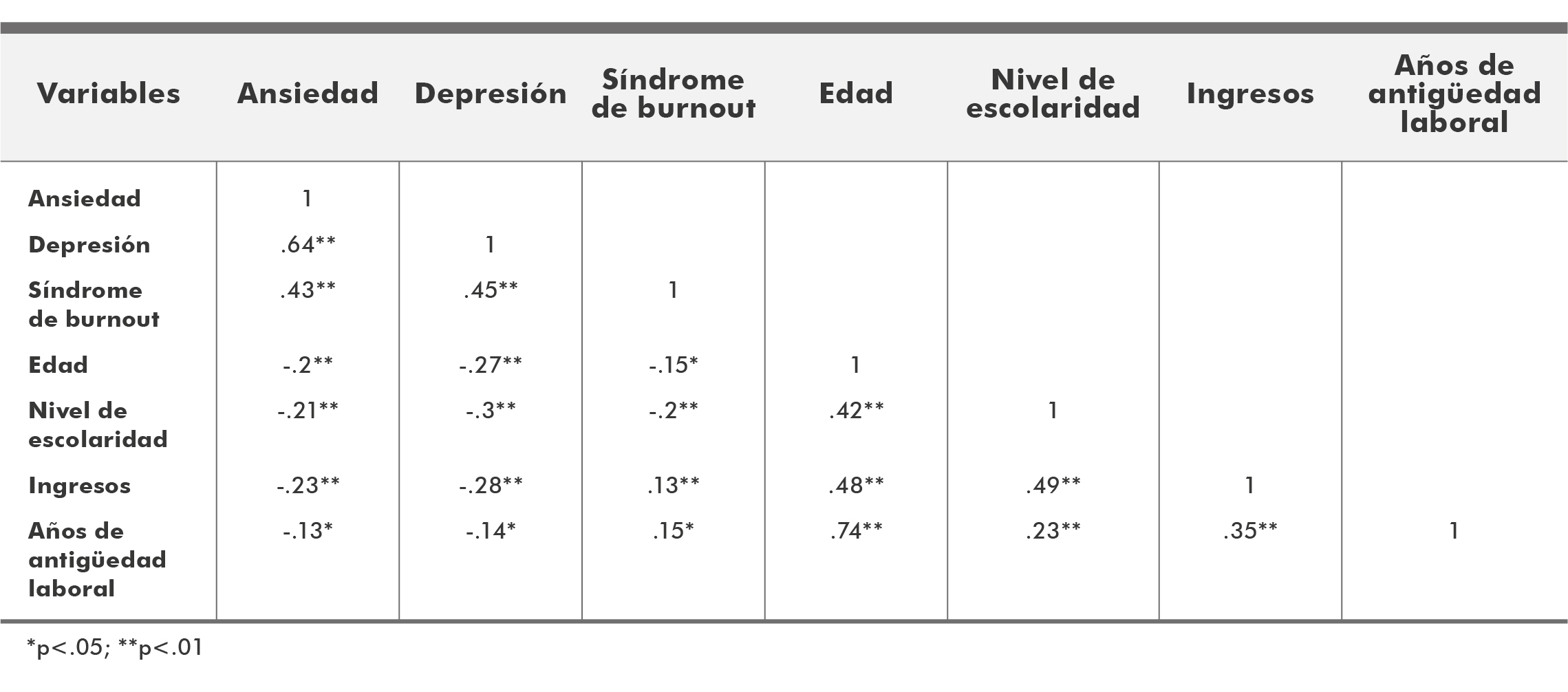

El análisis multivariado mostró una correlación positiva y significativa entre el síndrome de Burnout con la ansiedad (r=.43; p<.01), depresión (r =.45; p<.01). A mayor edad menor SB (r =-.15; p<.05), ansiedad (r =-.27, p<.01) y depresión (r =-.20; p<.05). El nivel de escolaridad también se relacionó negativa y significativamente con el SB (r = -.20, p<.01), ansiedad (r = -.23) y depresión (r = -.28). Adicionalmente, a mayor ingreso percibido por el profesional de salud, menores son los síntomas ansiosos y depresivos. Finalmente, se encontró que, a mayores años de antigüedad laboral, menores son los síntomas de ansiedad y depresión (p<.05). (Ver tabla 7)

Tabla 7. Análisis de correlación r de Pearson entre las variables de estudio con variables sociodemográficas

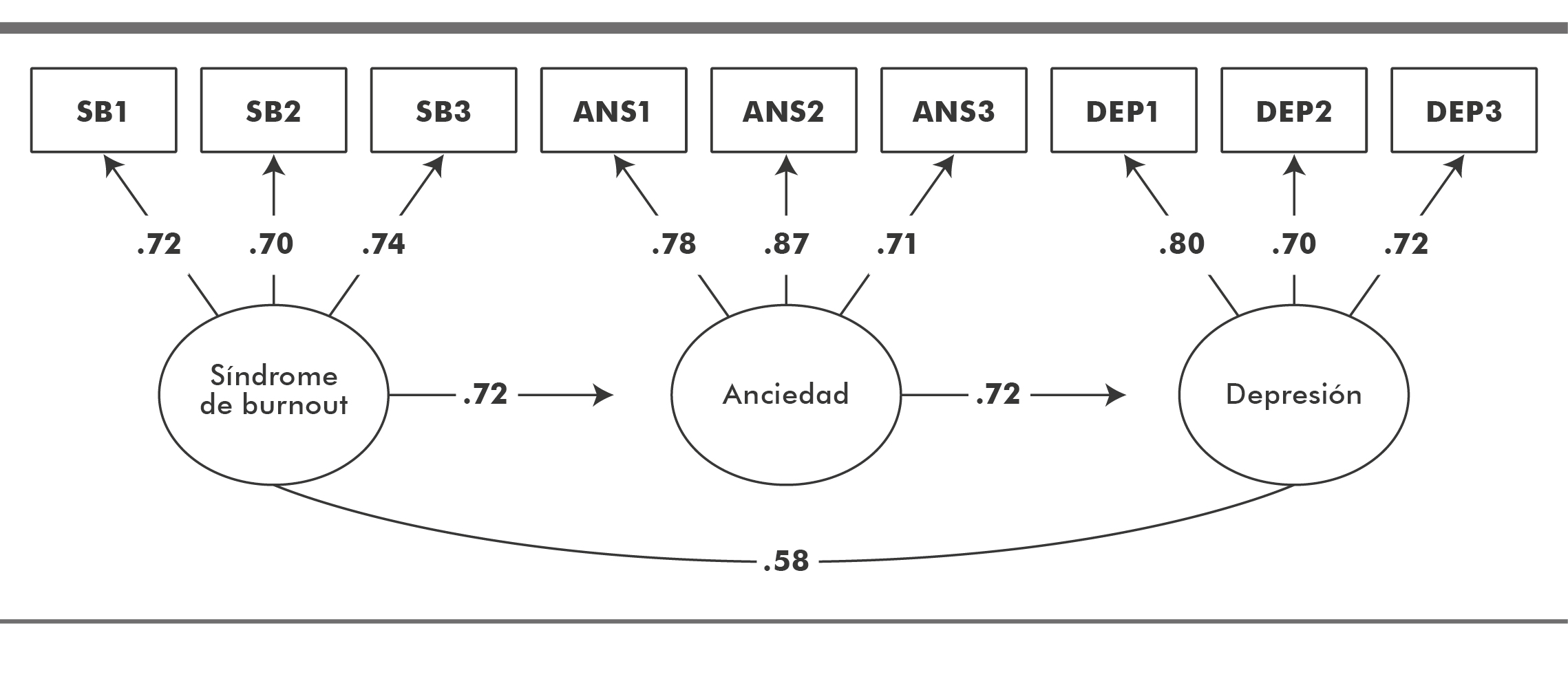

Como se puede observar en la figura 1, el síndrome de Burnout se relacionó de manera alta y positivamente con la ansiedad (.46); y, a su vez, la ansiedad mostró una correlación alta y positiva (.32) con la depresión. A su vez, el síndrome de Burnout tuvo un efecto positivo y significativo en la depresión (.58). El modelo presentó bondad de ajuste estadística (χ2=129.34 (24 g.l.), p=.207, χ2 relativa=2.18), práctica (BBNFI=.96, BBNNFI=.98, CFI=.99) y poblacional (RMSEA=.03), lo que indica que el modelo teórico no es estadísticamente diferente a los datos empíricos.

Figura 1. Modelo estructural del efecto del síndrome de Burnout en la depresión, mediada por la ansiedad

DISCUSIÓN

El Síndrome de burnout se relacionó positiva y significativamente con la depresión mediada por la ansiedad. Los profesionales de la salud que participaron en el estudio no solo experimentaron cambios drásticos en su trabajo y actividades, sino, que también experimentaron síntomas de ansiedad, depresión y burnout. Los resultados también coinciden con otros estudios que describen que hasta un 40% de los médicos presentan síndrome de burnout(17).

El modelo también mostró que el síndrome de Burnout está relacionado directamente con la depresión en los profesionales de la salud. Esto coincide con lo reportado por Huarcaya-Victoria y Calle-González(18) en el que se encontró que los médicos que sufren de síndrome de burnout tienen mayor riesgo de padecer depresión. Otros estudios han demostrado que el estrés laboral, en particular, tiene un efecto sobre los síntomas depresivos(19). Mediante el análisis comparativo entre el burnout, ansiedad y depresión por sexo (hombre y mujer), se encontraron diferencias estadísticamente significativas únicamente en la ansiedad, siendo las mujeres las que presentaron puntuaciones mas altas en la aparición de síntomas de ansiedad(20). Estos resultados son equiparables a lo encontrado en la literatura donde se reporta que la incidencia de problemas de salud mental como la ansiedad es más tendiente de presentarse en mujeres que en hombres(21, 22). Con respecto a la depresión y síndrome de Burnout no se encontraron diferencias por sexo, estos resultados son congruentes por lo encontrado por Rodríguez et al.(17) que indica que tanto hombres y mujeres pueden estar igualmente expuestos a presentar estrés ocupacional y depresión. En este estudio se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ansiedad y depresión entre médicos generales y especialistas. siendo los médicos generales los mas proclives a presentar ansiedad. Finalmente, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el síndrome de Burnout (p>.05). Estos resultados ya han sido informados en previas investigaciones que indican que los médicos (entre un 40% y 60%) presentan mayor tendencia a padecer estos síntomas ansiosos y depresivos, en comparación con los que cuentan con algún tipo de especialidad(23). Cabe mencionar que el estudio fue realizado en un hospital general clasificado como de segundo nivel de atención, su naturaleza es resolver situaciones de salud de mayor gravedad que implican el manejo especializado, esto implica mayor presión laboral en los médicos generales. Este estudio fue realizado en la etapa final de la contingencia sanitaria. La antigüedad laboral y los grados académicos se asociaron con la presencia de manifestaciones de estrés ocupacional, depresión y ansiedad. Se ha documentado que los efectos depresivos aumentan si se tiene menor experiencia en el ámbito laboral(24). En contraste, se descubrió que el personal médico con un título superior tenia puntuaciones de depresión más altas que los de nivel medio e inferior(25). Por su parte, otros estudios recientes realizados en hospitales de alta complejidad no encontraron asociación entre los años de experiencia y los síntomas ansiosos y depresivos(26, 27). Adicionalmente, se encontró que, a mayor edad menor presencia de Burnout, ansiedad y depresión. Estudios advierten que los médicos mas jóvenes son mas proclives a presentar síndrome de Burnout en comparación con el personal de mayor antigüedad(28). Esto también es congruente con la literatura que muestra niveles mas bajos de depresión, ansiedad y agotamiento en personas de mayor edad y trayectoria profesional. Adicionalmente, se ha demostrado que los trabajadores mayores pueden presentar niveles mas altos de resiliencia ante la prevalencia de depresión y ansiedad(29). Finalmente, se encontró que a mayor ingreso económico menor presencia de los factores psicológicos. Los hallazgos de este estudio fueron consistentes con investigaciones previas donde el estrés financiero percibido se asoció con niveles más altos en angustia laboral, ansiedad y depresión(30).

CONCLUSIONES

La evaluación y documentación del impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental y en particular en la presencia de síntomas de Bournout, depresión y ansiedad en profesionales de la salud es de vital importancia para entender las necesidades de intervención y las consecuencias tanto a corto como a largo plazo de dichos padecimientos. Este conocimiento podría facilitar la implementación de medidas especializadas en el acceso de los servicios de salud mental para aquellos profesionales de la salud que lo requieran. Durante este periodo especifico, se ha reconocido una expansión de los problemas salud mental(31). Se ha demostrado con respecto a diferentes pandemias, que el estrés y la ansiedad entre el personal influyen directamente en su bienestar e indirectamente en la prestación de los servicios de salud(32).

La situación de pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de tener presente la atención de la salud mental de los profesionales de la medicina.

Los resultados obtenidos permiten establecer propuestas de mejora que dirijan intervenciones en los profesionales de la salud y que contribuyan a mejorar la salud mental.

BIBLIOGRAFÍA

- -Freudenberger HJ. Staff burn‐out. Journal of social issues. 1974; 30(1):159-65. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x

- -Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced Burnout. Journal of organizational behavior. 1981;2(2):99-113. Disponible en: https://doi.org/10.1002/job.4030020205

- -Martínez PA. El síndrome de Burnout. Evolución conceptual y estado actual de la cuestión. Vivat Academia. Revista De Comunicación, 2010;(112), 42-80. Disponible en: https://doi.org/10.15178/va.2010.112.42-80

- -Alemán M, Mejía R. Prevalencia del síndrome de burnout en médicos clínicos, generalistas y de familia que realizan asistencia clínica de pacientes adultos. Hospital de Cínicas “José de San Martín”, UBA. Área metropolitana. 2003. Disponible en: https://www.paho.org/arg/dmdocuments/aps-40-anos/becas/beca_2003_aleman.pdf

- -Borbor-Tomalá, LR. Síndrome de Burnout ante el COVID19 en el personal de enfermería del hospital general Dr. Liborio Panchana Sotomayor 2020. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 2021, 46. Disponible en: https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6023

- -Asociación Americana de Psiquiatría. Trastorno de Ansiedad Generalizada. En: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5. 5ta ed. España: Arlington; 2014. 222-233.

- -Navarro R. Psicoterapia antidepresiva. Humanismo Conductual para recuperar la alegría de vivir. México. Edición Trillas. 1990.

- -Strange PG, Francis A. Brain biochemistry and brain disorders. Cognitive and Behavioral Neurology. 1993; 6(4):268.

- -Vallejo J, Urretavizcaya M. Trastornos depresivos. En: Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. 8va ed. Barcelona: Elsevier; 2015. 625–679. Disponible en: https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/917d77906412cb76c897dbf6f6180e48.pdf

- -A-Stern T, Fava M, E-Wilens T, F-Rosenbaum J. Tratado de Psiquiatría Clínica. 2da. Edición. España. Elsevier. 2017; 324-328

- -Villavicencio E. El tamaño muestral para la tesis. ¿Cuántas personas debo encuestar? Odontología Activa Revista Científica. 2017; 2(1):59-62. Disponible en: https://doi.org/10.31984/oactiva.v2i1.175

- -Outomuro D. Actis AM. Estimación del tiempo de consulta ambulatoria en clínica médica. Revista médica de Chile, 2013, 141 (3), 361-366. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872013000300012

- -López I, López I. La salud mental del personal sanitario ante la pandemia del COVID19. Enfermería investiga, 2021, 6, (1), 47-50. Disponible en: http://dx.doi.org/10.31243/ei.uta.v6i1.1026.2021

- -Hau KT, Marsh HW. The Use of Item Parcels in Structural Equation Modeling: NonNormal Data and Small Sample Sizes. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology. 2004 57, 327-351. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.20448317.2004.tb00142 .x

- -Bentler PM. On tests and indices for evaluating structural models. Personality and Individual differences. 2007;42(5):825-829. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.09.024

- -Field A. Discovering statistics using SPSS. Third Edition. Sage Publications LTD, 2009.

- -Rodríguez AY, Díaz A, Franco J, Aguirre J, Camarena G. Prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de salud en áreas críticas y su asociación con ansiedad y depresión. Anales Médicos de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, 2018, 63(4): 246-254. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/abc/bc-2018/bc184b.pdf

- -Huarcaya-Victoria, J, Calle-Gonzáles R. Influencia del síndrome de burnout y características sociodemográficas en los niveles de depresión de médicos residentes de un hospital general. Educación médica, 2021, 22, 142-146. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.edumed.2020.01.006

- -Sun F, Li W, Jiang L, Lee J. Depressive symptoms in three Chinese older workforce groups: the interplay of work stress with family and community factors. International Psychogeriatrics, 2020; 32(2): 217-227. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S1041610219000528

- -Bilgin R, Emhan A, Bez Y. Job satisfaction, burnout and depression in social workers: A field study in diyarbakir. J Med Sci. 2011; 38:38.

- -Vallejos Suárez, ML. Efecto emocional por COVID-19 en el personal de salud durante la pandemia-Red Asistencial Lambayerque. Tesis de maestría en Gestión de los Servicios de Salud. Chiclayo, Perú, 2021. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12692/56418

- -Al-Rahimi JS, Nass NM, Hassoubah SA, Wazqar DY, Alamoudi SA. Levels and predictors of fear and health anxiety during the current outbreak of COVID-19 in immunocompromised and chronic disease patients in Saudi Arabia: A cross-sectional correlational study. PLOS ONE. 2021; 16(4):1–13. Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250554

- -Sarmiento G. Burnout en el servicio de emergencia de un hospital. Horizonte Médico. 2019; 19(1): p. 67-72. Disponible en: http://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2019.v19n1.11 .

- -Song X, Fu W, Liu X, Luo Z, Wang R, Zhou N. Mental health status of medical staff in emergency departments during the Coronavirus disease 2019 epidemic in China. Brain Behav Immun. 2020; 88: 60–65. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.06.002

- -Liu Y, Wang L, Chen L, Zhang X, Bao L, Shi Y. Mental health status of paediatric medical workers in China during the COVID-19 outbreak. Front Psychiatry. 2020; 11: 702. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00702

- -Choudhury T, Debski M, Wiper A, Abdelrahman A, Wild S, Chalil S. COVID-19 pandemic: looking after the mental health of our healthcare workers. J Occup Environ Med. 2020; 62: e373–e376. Disponible en: https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2020/07000/COVID_19_Pandemic__Looking_Afte r_the_Mental_Health.25.aspx#:~:text=p%20e373%2De376,doi%3A%2010.1097/JOM.0000000000001907,-Copy

- 27.-Bedoya JD, Pulido J, García J, Aguirre DC, Cardeño CA. Factores asociados con la intensidad de los síntomas ansiosos y depresivos en personal de salud de dos centros de referencia para la atención de pacientes con COVID-19 de Antioquia, Colombia. Un análisis de clases latentes. Rev Colomb Psiquiat. 2021. 1-10. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.09.002

- -Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, Wu J, Du H, Chen T, Li R, Tan H, Kang L, Yao L, Huang M, Wang H, Wang G, Liu Z, Hu S. (2020). Factores asociados con los resultados de salud mental entre los trabajadores de la salud expuestos a la enfermedad por coronavirus 2019. JAMA Network Open, 3 (3), e203976. Disponible en: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.3976

- -Laird KT, Siddarth P, Krause-Sorio, B, Kilpatrick L, Milillo M, Aguilar Y, Narr KL, Lavretsky H. (2019). Anxiety symptoms are associated with smaller insular and orbitofrontal cortex volumes in late-life depression. Journal of affective disorders, 256, 282-287. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.05.066

- -Hybels C, Blazer D, Eagle D, Proeschold-Bell R. Age differences in trajectories of depressive, anxiety, and burnout symptoms in a population with a high likelihood of persistent occupational distress. International Psychogeriatrics, 2022, 34(1), 21-32. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S1041610220001751

- -Oviedo-Lugo GF, Uribe-Restrepo JM, Pinto-Álvarez M, Patiño-Trejos JA, GómezChiappe NG. Grupos de escucha y apoyo en un hospital universitario como modelo de intervención para profesionales de la salud durante la pandemia de COVID-19. Revista Colombiana de Psiquiatría. 2021: 1-8. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.10.012

- -Dosil-Santamaría M, Ozamiz-Etxebarria N, Redondo-Rodríguez I, Albondiga-Mayor JJ, Picaza-Gorrotxategi M. Impacto psicológico de la COVID-19 en una muestra de profesionales sanitarios españoles. Revista de Psiquiatría y Salud Mental. Barcelona. 14. 2021; 106-112. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2020.05.004