Prevalencia de pancreatitis aguda en un Hospital General. Análisis de Cinco años.

Prevalence of acute pancreatitis in a General Hospital. Analysis of five years.

Autores: Guillermo Padrón Arredondo1 , Argel de Jesús Concha May 2

1 Cirujano general, 2 Licenciado en medicina.

Sede: Servicio de Cirugía del Hospital General Playa del Carmen.

Correspondencia: Guillermo Padrón Arredondo

Recibido: 2 de diciembre de 2018

Aceptado: 25 de junio de 2019

RESUMEN

Introducción. La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria caracterizada por la presencia de dolor abdominal epigástrico severo, niveles elevados de enzimas pancreáticas y gravedad variable del compromiso glandular, desde edema hasta necrosis. La forma edematosa ocurre en 80 a 85% de los casos y la recuperación es casi inmediata, mientras que 15 a 20% restante se observa una forma severa que requiere hospitalización prolongada y está relacionada con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla orgánica múltiple e infección por necrosis pancreática; la mortalidad ocurre en 15 a 20% de estos casos. Material y métodos. Para conocer la prevalencia, etiología y características clínicas y la morbilidad y mortalidad de la pancreatitis aguda en una población de Playa del Carmen, Q. Roo, se realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal durante un período de 5 años (2012 -2016). Resultados. Durante el período de estudio, se obtuvieron 100 casos de pancreatitis aguda de diversas etiologías, 57 casos de mujeres y 43 de hombres. La etiología principal fue biliar, seguida por hipertrigliceridemia y luego alcohólica. Discusión. La etiología frecuente de pancreatitis aguda en el mundo es el origen biliar, luego la causada por el alcohol, y con menos frecuencia por hipertrigliceridemia, drogas, trauma postraumático e idiopático. Sin embargo, en nuestro estudio la etiología de la pancreatitis aguda frecuente fue la biliar seguida por hipercolesterolemia desplazando la alcohólica al tercer lugar, esto podría explicarse debido al tipo de alimentación del sureste de México que es rica en grasas y escaso consumo de pescado, frutas y hortalizas.

Palabras clave: pancreatitis aguda, etiología, prevalencia, morbilidad, mortalidad.

ABSTRACT

Introduction. Acute pancreatitis is an inflammatory disease characterized by the presence of severe epigastric abdominal pain, elevated levels of pancreatic enzymes, and variable severity of glandular involvement, from edema to necrosis. The edematous form occurs in 80 to 85% of cases and recovery is almost immediate, while in the remaining 15 to 20% a severe form is observed that requires prolonged hospitalization and is related to systemic inflammatory response syndrome, multiple organ failure and pancreatic necrosis infection; mortality occurs in 15 to 20% of this cases. Material and methods. To know the prevalence, etiology, and clinical characteristics, morbidity, and mortality of acute pancreatitis in Playa del Carmen, Q. Roo, Mexico, an observational, retrospective, and cross-sectional study was carried out over a period of 5 years (2012-2016). Results. During the study period, 100 cases of acute pancreatitis were obtained from various etiologies, 57 cases of females and 43 of males. The main etiology was biliary, followed by hypertriglyceridemia and then alcoholic. Discussion. The most frequent etiology of acute pancreatitis in the world is the biliary origin, later caused by alcohol, and less frequently by hypertriglyceridemia, drugs, post-traumatic and idiopathic trauma. However in our study the etiology for hypercholesterolemia was second displacing the alcoholic etiology to the third place, this could be explained due to the type of feeding of the Southeast of Mexico that is rich in triglycerides and with little consumption fruits, vegetables and fish.

Keywords: acute pancreatitis, etiology, prevalence, morbidity, mortality.

INTRODUCCIÓN

En la primera descripción de la pancreatitis aguda (PA) en 1889, Reginald Fitz, entusiasmado, comentó: "Es fascinante suponer cómo un proceso inflamatorio en una glándula retroperitoneal puede producir anormalidades en tantos órganos". Desde entonces, no hay duda de que esta es una enfermedad emocionante y, hasta hoy, un gran desafío para el médico. El proceso inflamatorio agudo del páncreas se produce por múltiples causas y cubre un amplio espectro de hallazgos clínicos y patológicos. A menudo produce una enfermedad leve y autolimitada, pero en algunos casos puede ser catastrófica y evolucionar hacia formas graves con complicaciones múltiples potencialmente mortales. No es fácil describir la gravedad de estos pacientes, ni la difícil toma de decisiones o el momento más apropiado para hacerlo(1).

La PA es una enfermedad inflamatoria del páncreas que se caracteriza por la presencia de dolor abdominal epigástrico intenso, concentraciones elevadas de enzimas pancreáticas en sangre y gravedad variable del compromiso glandular, desde edema hasta necrosis. La forma edematosa ocurre en 80 a 85% de los casos y la recuperación es casi inmediata; mientras que en 15 a 20% restante se observa una forma severa que requiere hospitalización prolongada y a menudo se asocia con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), falla orgánica múltiple (FOM) e infección con necrosis pancreática; la mortalidad ocurre en 15 a 20% de los casos.

La PA se caracteriza histológicamente por la necrosis de las células acinares y la presencia de infiltrado inflamatorio en el parénquima. Esta entidad requiere hospitalización con una incidencia anual reportada de 13 a 45 casos por cada 100,000 personas. En casos severos hay insuficiencia orgánica persistente y una tasa de mortalidad del 15 al 30%, mientras que la mortalidad de la pancreatitis leve es del 0 al 1%(2). La PA es una enfermedad común que representa aproximadamente 2% de los ingresos de los hospitales generales en México con una incidencia de 10 a 46 casos por cada 100,000 habitantes por año(3).

La activación prematura de las proenzimas dentro del páncreas se acepta generalmente como la causa de la PA. La colelitiasis, el consumo excesivo de alcohol, la hiperlipidemia, el trauma pancreático, la infección y las drogas son factores de riesgo ampliamente documentados(4).

En México, la mortalidad reportada en PA es variable y según datos del Instituto Nacional de Estadística en el año 1999 constituyó la causa número 20 de muerte, con 0.5% de muertes en México. Para el año 2008 hubo una tasa de mortalidad de 1.6 con el mismo porcentaje de 0.5% por 100,000 habitantes, lo que indica que no ha habido cambios sustanciales(5, 6).

Publicaciones anteriores han informado la necesidad de evaluar los datos prospectivamente en la población mexicana y el objetivo de este estudio fue determinar la etiología, las características clínicas y la mortalidad de la PA en una población del sureste de México(7).

MATERIAL Y MÉTODOS

Para conocer la prevalencia, etiología, características clínicas y mortalidad de la PA en una población del sureste de México (Playa del Carmen, Q. Roo), se realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal durante un período de 5 años (enero de 2012 a diciembre de 2016) en un hospital de segundo nivel, todos los pacientes ingresados con diagnóstico de PA, se incluyeron tanto el primer episodio o el posterior, sin criterios de exclusión. La PA se definió con dos de tres criterios: 1) Dolor abdominal típico. 2) Amilasa y/o lipasa en sangre tres veces por encima del límite normal y 3) estudio de imagen compatible.

Se obtuvieron variables demográficas: edad y sexo; factores de riesgo: DM tipo 2, consumo de alcohol y tabaco, hipertrigliceridemia, sobrepeso; etiología: de origen biliar, drogas, trauma, infección e idiopática (grupo y Rh, hematocrito, glucosa, leucocitosis, colesterol total, triglicéridos, amilasa, lipasa, suero hiperlipidémico, transaminasa glutámica oxalacética (AST), pirúvico glutámico transaminasa (ALT), deshidrogenasa láctica (DHL), gases arteriales); estudios de gabinete: US y TAC. Admisión a la unidad de cuidados intensivos (UCI); estancia en el hospital; morbilidad y mortalidad. Análisis estadístico. Se utilizó estadística descriptiva, las variables cualitativas se expresaron en porcentajes; y las variables cuantitativas en medias, medianas y desviación estándar.

RESULTADOS

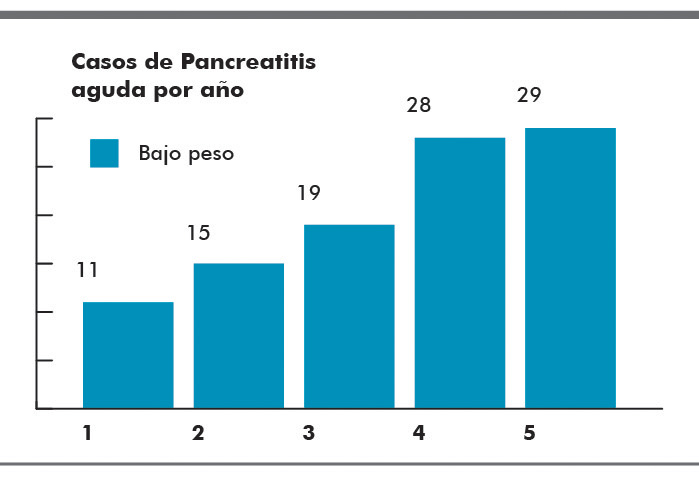

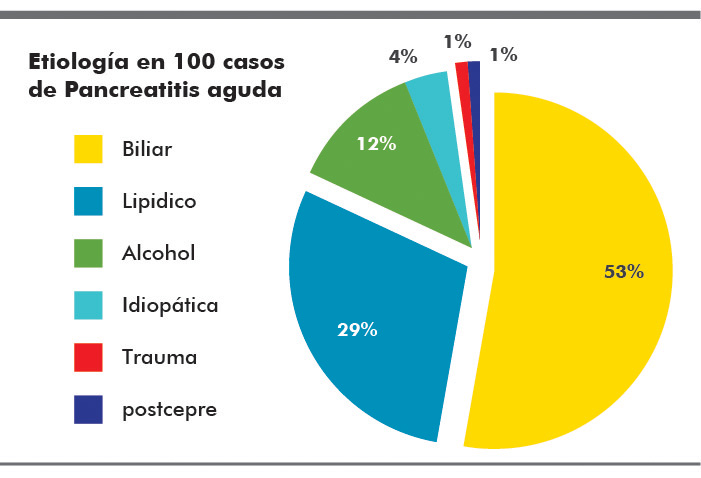

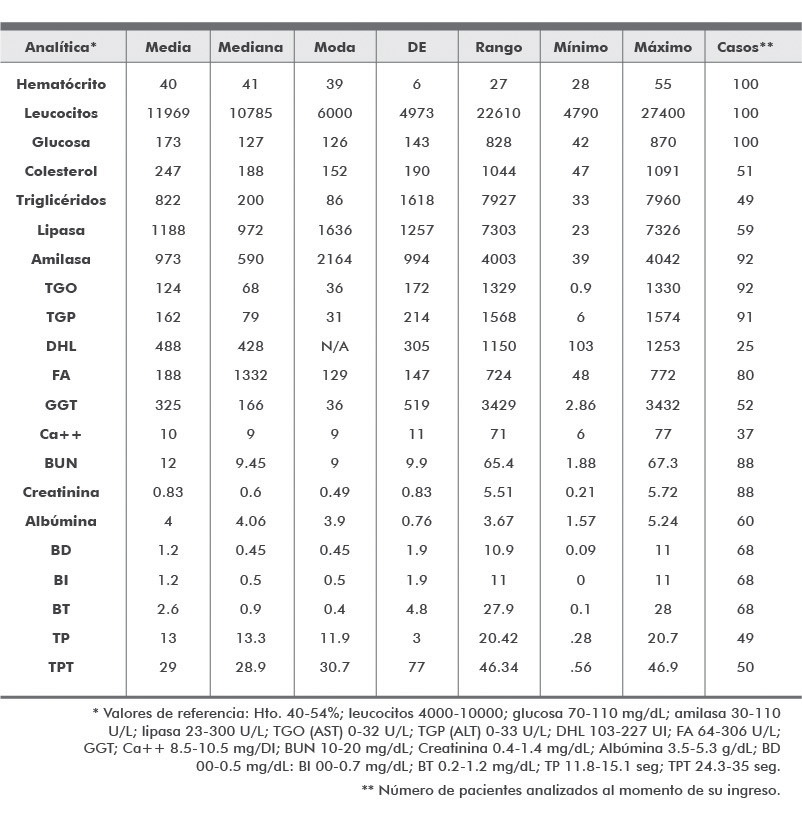

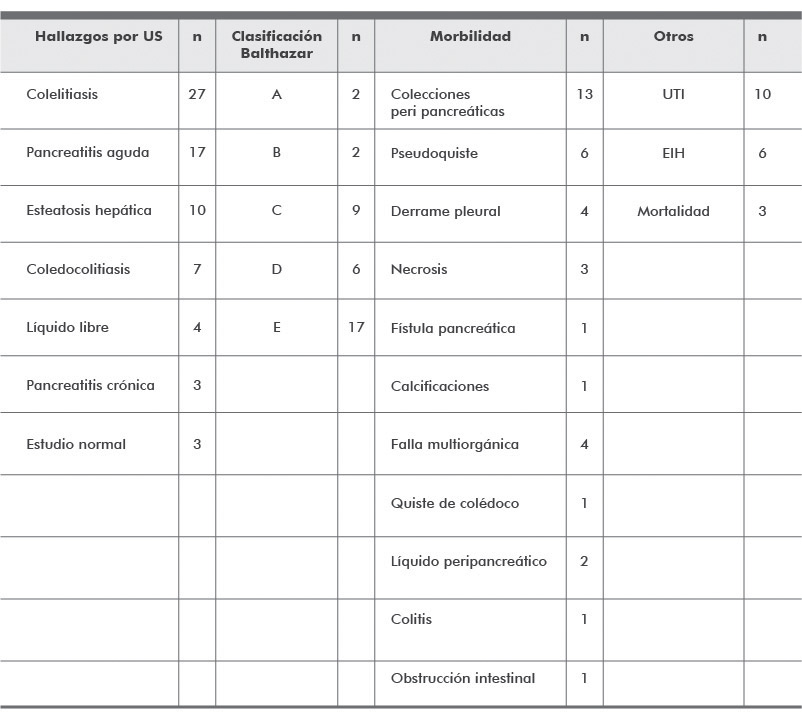

Durante el período de estudio se obtuvieron 100 casos de PA de todas las etiologías, casos por año (Fig. 1). La etiología se presenta en la figura 2. Cincuenta y siete casos del sexo femenino y 43 del sexo masculino. La edad presentó un promedio de 35 (DE ± 12), edad mínima de 15 y máxima de 98 años. Factores de riesgo: 20 casos con DM tipo 2. 27 casos con antecedentes de alcoholismo. Seis casos con antecedentes de tabaquismo. 28 casos de colesterol alto. 22 casos con sobrepeso. Los resultados de laboratorio con análisis estadístico se presentan en el Cuadro 1. Suero lipémico 20 casos. La proteína C reactiva (PCR) sólo se obtuvo en 10 casos. Se obtuvieron gasometrías en 46 pacientes. Criterios de Ranson 9 calificaciones, APACHE 15 y Bisap 7. Manejo quirúrgico 13 casos, manejo conservador 87 casos. 30 pacientes recibieron antibióticos profilácticos. Seis pacientes con colecistectomías tempranas, 12 colecistectomías tardías y 37 casos fueron operados con reprogramación quirúrgica. Días de estancia intrahospitalaria: media 6.2 ± 4, mínimo 1, máximo 22 días. Otros parámetros (Cuadro 2).

Figura 1. Distribución por año en 100 casos de pancreatitis aguda de etiología diversa durante un período de 5 años.

Figura 2. Etiología en 100 casos de pancreatitis aguda durante un periodo de 5 años.

Cuadro 1. Resultado de laboratorios a su ingreso en 100 pacientes con Pancreatitis aguda.

Cuadro 2. Misceláneos en 100 casos de pancreatitis aguda durante un periodo de 5 años.

DISCUSIÓN

En general, se acepta que el diagnóstico de PA requiere dos de los siguientes tres síntomas: 1) aparición repentina de dolor abdominal sugestivo (dolor epigástrico irradiado hacia atrás); 2) niveles de amilasa y/o lipasa al menos tres veces más altos que su valor normal, y 3) hallazgos característicos por US, TAC y RMN. Si el dolor abdominal es muy sugestivo pero la amilasa y/o y la lipasa son menores de 3 veces su valor normal, se requerirá una confirmación diagnóstica por TAC o RMN(8). Con respecto a la lipasa, debe tenerse en cuenta que su elevación no es un diagnóstico absoluto de PA según Ahmer M, et al.(9) aunque en el contexto de un cuadro clínico compatible con PA sigue siendo de gran valor diagnóstico.

La etiología de la PA que se encuentra con mayor frecuencia en el mundo es la de origen biliar y la causada por el consumo de alcohol, y con menos frecuencia por hipertrigliceridemia, seguida por drogas, trauma postraumático e idiopático(10-13), sin embargo, en nuestro estudio la etiología debido a hipercolesterolemia ocupó el segundo lugar, desplazando la alcohólica al tercer lugar, esto puede explicarse debido al tipo de alimentación del sudeste de México que es rica en grasas y con poco consumo de pescado frutas y verduras. No se encontraron causas raras de pancreatitis en este estudio, es decir: medicamentos o hereditarios. En general, cualquier causa que altere la homeostasis orgánica puede desencadenar inflamación pancreática(14, 15).

Cucuteanu B, et al.(16), realizaron una revisión exhaustiva de los sistemas de puntuación de pancreatitis aguda y el uso de diferentes métodos de imagen en la predicción de la gravedad como: Ranson, Glasgow, Hong Kong, APACHE II, Balthazar, JAP, HAPS, POP, SOFA) y Atlanta (2012) y su correlación con tomografía computarizada. En la práctica, su utilidad radica en su alto valor predictivo negativo En nuestro estudio se observó el poco uso de estos sistemas de evaluación. De Figueiredo Ferreira et al.(17) en su revisión de los factores predictivos de severidad estiman que éstos son útiles para predecir la mortalidad y sus formas graves que pueden desarrollarse y recomiendan que la asociación de una puntuación multifactorial especialmente Saps II asociada con Iget, permite una mayor seguridad en la predicción del pronóstico, sin embargo, las preferencias de los médicos, la experiencia hospitalaria y los recursos disponibles son factores que determinan la puntuación más adecuada. BISAP es un nuevo método predictivo y, en el metaanálisis de Gao W et al.(18), fue una herramienta útil para predecir la mortalidad en la pancreatitis aguda grave definida en la clasificación de Atlanta 2012. En comparación con los criterios de Ranson, Apache II, el BISAP tiene alta especificidad y baja sensibilidad para predecir la mortalidad en estos casos. Un BISAP ≥ 3 parece ser confiable para identificar pacientes con alto riesgo. Otros autores como Gompertz M et al.(19), encontraron que el índice BISAP es una herramienta de pronóstico útil que permite diferenciar casos leves, severos y quizás moderados, considerando que sus componentes son clínicamente relevantes y fácilmente disponibles en cualquier hospital. En su análisis encontraron que la sensibilidad y especificidad de BISAP es superior, en comparación con los índices más complejos como APACHE II y Balthazar. En nuestro medio, este método de clasificación es poco utilizado y es necesaria su implementación rutinaria. La clasificación de Balthazar se considera útil para evaluar el grado de daño pancreático y sus consecuencias, sin embargo, Raghuwanshi et al.(20), encontraron que las puntuaciones obtenidas con el índice de Mortele modificado, mostraron una fuerte correlación de todos los parámetros evaluados en todos los pacientes con PA que con el índice de Balthazar. Sin embargo, la clasificación revisada de Atlanta (2012) es más segura que el índice de Mortele modificado y el índice de Balthazar para evaluar la mortalidad y la insuficiencia orgánica de estos pacientes.

Papachristou GI et al.(21), al comparar los criterios de Ranson, Apache II, índice de gravedad de la tomografía computarizada (CTSI) vs BISAP para predecir la necrosis pancreática, (NecP), encontraron que este último era más útil. Kuo DC et al.(22), también compararon BISAP y el Japanese Severity Score, y concluyeron que pueden ayudar en las decisiones durante las primeras 24 horas de inicio de PA debido a su simplicidad y aplicabilidad.

Busireddy KK et al.(23), afirman que en la PA las imágenes tienen un papel importante para el diagnóstico, la gravedad del proceso y el reconocimiento de complicaciones, y también sirve como guía para las intervenciones terapéuticas. En este escenario, la calidad de imagen del TC multidetector es una técnica ampliamente utilizada. Por otro lado, la RMN también ofrece imágenes similares a la TAC con la ventaja de que evita la radiación ionizante y ofrece imágenes precisas de los tejidos blandos. Hasta el cierre de este estudio, este recurso de diagnóstico aún no se ha implementado en nuestro hospital.

Banday IA et al.(24), en su estudio sobre el Índice de gravedad de CT modificado (MCTSI) encontró que ésta es una excelente modalidad de imagen porque permite conocer el alcance de la pancreatitis y su grado de gravedad, por lo que es más preciso que la clasificación de Balthazar ya que tiene una mayor correlación estadística con la clínica, la estancia hospitalaria, el desarrollo de infección o la presencia de falla orgánica múltiple y finalmente, en la mortalidad; también puede predecir la necesidad de procedimientos de intervención.

Pieńkowska J et al.(25), en su estudio sobre Perfusión-CT descubrió que este método puede revelar anormalidades de perfusión pancreática que ayudarían a distinguir a los pacientes con probabilidad de desarrollar necrosis pancreática y/o peripancreática desde el primer día de su admisión hospitalaria. Manikkavasakar S et al.(26), con respecto a la RMN enfatizan su utilidad tanto en PA y PC, complicaciones u otras entidades que simulan pancreatitis como también su seguimiento, y la colangiopancreatografía por RMN aumenta su valor particularmente en aquellos pacientes que no pueden contener la respiración.

La RMN no es ionizante y tiene un buen perfil de seguridad para el medio de contraste, lo cual es importante en la PA que puede presentar daño renal y que requieren imágenes repetidas, por otro lado, es muy sensible a los cambios iniciales de pancreatitis, por ejemplo: pancreatitis intersticial y edema pancreático y peripancreático. Meher S et al.(27), argumentan que los biomarcadores séricos relacionados con la respuesta inflamatoria sistémica y la falla orgánica han demostrado su utilidad como predictores de gravedad. Algunos ejemplos de estos son la proteína C reactiva, la procalcitonina, la interleucina-6, la tiorredoxina-1 y la elastasa polimorfonuclear, entre otros.

En nuestro análisis, la PCR rara vez se solicitó a pesar de su utilidad. Gutiérrez-Jiménez A et al.(28), afirman que la hipocalcemia se ha asociado con la gravedad de la PA, pero su etiopatogenia ha sido tema de discusión durante décadas, por lo que el calcio sérico total (TC) y el calcio corregido para la albúmina (CCA) se han utilizado para evaluar la gravedad de la PA con buenos resultados. Phillip V et al.(29), indican que el tratamiento actual se inicia con reanimación con líquidos, manejo del dolor y alimentación oral temprana. Los antibióticos profilácticos no tienen ningún papel en el manejo de la fase temprana de la AP. La nutrición enteral en la AP puede reducir la mortalidad, las infecciones sistémicas y la disfunción multiorgánica en comparación con la nutrición parenteral. La colangiografía retrógrada endoscópica inmediata (CEPRE) está indicada sólo en pacientes con pancreatitis biliar con obstrucción del conducto biliar común y colangitis. Estos avances han contribuido a un mejor resultado para los pacientes con PA.

Aggarwal A et al.(30), dicen que la reanimación con líquidos ha surgido como una estrategia terapéutica importante en pacientes con PA. Debe reconocerse que la reanimación con líquidos es un proceso complejo, con la necesidad de tener en cuenta la dinámica del secuestro de líquidos durante las diferentes etapas de la enfermedad. El conocimiento actual sugiere que la reanimación controlada de líquidos (3-4 L/24 h) debe iniciarse después de una infusión en bolo de 20 ml/kg (1,000 ml durante una hora). Entre los líquidos se recomienda el lactato de Ringer. Es necesario realizar un reemplazo de líquidos con una estrategia dirigida a un objetivo: producción de orina > 0,5 ml/kg y una disminución de BUN, como objetivos principales.

Con respecto a la alimentación enteral, Petrov(31) afirma que los resultados presentados en su revisión destacan la importancia de la nutrición enteral para reducir la inflamación aguda. Existe amplia evidencia en la literatura en la que el uso de la alimentación por catéter nasoyeyunal mejora los resultados en pacientes con PA grave. Además, por primera vez, se ha demostrado en un ensayo aleatorio que la alimentación por sonda nasogástrica puede tener beneficios para los pacientes con pancreatitis aguda leve a moderada.

Karakayali(32), informa que los principios del tratamiento de la pancreatitis necrotizante y el papel de la cirugía son controvertidos. Aunque la cirugía es efectiva para la necrosis pancreática infectada, conlleva el riesgo de disfunción endocrina a largo plazo y deficiencia exocrina con una tasa de morbilidad y mortalidad del 10-40%. Teniendo en cuenta las altas tasas de morbilidad y mortalidad de la necrosectomía, se están explorando estrategias mínimamente invasivas. En pacientes que no mejoran después del drenaje, se debe realizar una necrosectomía. Cuando la cirugía mínimamente invasiva se realiza correctamente, pero la necrosis se ha extendido a lugares que no son accesibles mediante laparoscopia, se recomienda la cirugía abdominal abierta. Actualmente, se recomienda la cirugía después de la 3ª semana de evolución de la PA.

La fístula pancreática se considera que exhibe una secreción persistente de secreción pancreática de 30 a 50 cc después del quinto al séptimo día postoperatorio y/o concentraciones de amilasa (> 500 UI o 1000 U/l) (más de 3 veces la amilasemia) en el líquido de drenaje. La prevalencia de fístulas pancreáticas postraumáticas en general es del 13%, pero en nuestra casuística solo tenemos un caso (1%). Su tratamiento es conservador y consiste en la administración de líquidos, electrolitos y nutrición parenteral(33). Aunque en fístulas complejas puede realizarse una derivación fístulodigestiva.

Martínez-Ordaz JL et al.(34), en su estudio obtienen un total de 139 pacientes, la pancreatitis crónica fue la etiología más común, presente en 74 pacientes (53%). El tamaño medio fue de 18 cm (rango 7-29) y la ubicación más frecuente fue el cuerpo y cola del páncreas. Se seleccionó drenaje quirúrgico interno en 111 (80%) pacientes, de los cuales 96 fueron cistoyeyunostomía, 20 (14%) tuvieron drenaje quirúrgico externo y 8 (6%) resección. Las complicaciones fueron fístula pancreática (12%), hemorragia (4%), infección (4%) y otras complicaciones no quirúrgicas (4%). La tasa de complicaciones fue mayor si la causa fue pancreatitis crónica o si el tratamiento fue quirúrgico con drenaje externo.

La tasa de recurrencia fue del 6% y una tasa de mortalidad del 1%. Sólo encontramos seis casos de pseudoquísticos en nuestro trabajo y todos fueron tratados como PA con buenos resultados(35, 36).

Wei-Chih S et al.(37-40), en su artículo en pacientes con PA y sospecha de coledocolitiasis y/o colangitis, observaron que es una práctica común realizar una CEPRE ya que la dilatación papilar endoscópica con balón es efectiva y segura para el tratamiento de la PA biliar, incluso en pacientes con enfermedad grave.

CONCLUSIONES.

En nuestro hospital, la etiología de los triglicéridos desplazó a la etiología alcohólica al tercer lugar, continuando la etiología biliar como la más importante. Los factores predictivos de gravedad rara vez se utilizan en nuestro hospital. El manejo de estos casos es satisfactorio cuando se obtiene una baja mortalidad.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses

Financiamiento: No hubo fuentes de financiamiento para este trabajo

Responsabilidades éticas: Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de los pacientes.

REFERENCIAS

- De Ariño Suárez M. Pancreatitis aguda. Rev Gastroenterol Mex. 2008; 73 1: 138-42.

- Arnaud-Carreño CA, Olvera-Sumano V. Pancreatitis aguda, Rev Gastroenterol Méx. 2012; 77(Supl 1):97-9.

- Rebollar-González RC, García-Álvarez J. Prevalencia y mortalidad de la pancreatitis aguda grave de origen biliar y alcohólica en el Hospital Juárez de México, Rev Mex Cir Ap Dig. 2012; 1(1):13-7.

- Servín TE, Velázquez GJ, Delgadillo TG, Galindo ML, Bevia PF, Rivera BF. Pancreatitis aguda grave, manejo quirúrgico en un hospital de tercer nivel, Cir Ciruj. 2009; 77: 437-41.

- Sánchez-Lozada R, Camacho-Hernández MI, Vega-Chavaje RG. Acute pancreatitis: five-year experience at the Hospital General de México, Gac Méd Méx. 2005; 141:123-7.

- Dirección General de Estadística e Informática, Secretaría de Salud. Estadística de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud, 1999. Sal Púb Méx. 2000; 42:456.

- INEGI/Secretaría de Salud. DGIS. 2008. Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas.

- González-González JA, Castañeda Sepúlveda R, Martínez Vázquez MA, García Compeán D, Flores Rendón AR, Maldonado Garza HJ, et al. Características clínicas de la pancreatitis aguda en México, Rev Gastroenterol Méx. 2012; 77(4):167-73. González-González JA, Castañeda Sepúlveda R, Martínez Vázquez MA,

- Hameed Ahmer M, Lam Vincent WT, Pleass Henry C. Significant elevations of serum lipase not caused by pancreatitis: a systematic review, HPB 2015; 17: 99–112. Doi:10.1111/hpb.12277.

- Álvarez López F, Castañeda Huerta ND. Pancreatitis aguda, Rev Méd. 2014: 5(2):80-6.

- Ranson JH, Rifkind KM, Roses DF, Fink SD, Eng K, Spencer FC. Prognostic signs and the role of operative management in acute pancreatitis, Surg Gynecol Obstet. 1974; 139:69-81.

- Balthazar EJ, Robinson DL, Megibow AJ, Ranson JH. Acute pancreatitis: value of CT in establishing prognosis, Radiology. 1990; 174:331-6.

- Toouli J, Brooke-Smith M, Bassi C, Carr-Locke D, Telford J, Freeny P, et al. Guidelines for the management of acute pancreatitis, J Gastroenterol Hepatol. 2002; 17 Suppl. S15-39.

- Busireddy KK, AlObaidy M, Ramalho M, Kalubowila J, Baodong L, Santagostino I, Semelka RC. Pancreatitis-imaging approach, World J Gastrointest Pathophysiol. 2014; 5(3): 252-70.

- Gil-rojas N, Fosado-Gayosso M, Macías-Ángeles Y, Saraiba-Reyes M, Fátima M, Tijera, Pérez-Torres E. Pancreatitis autoinmune. 2014; 74(3), 166–73.

- Cucuteanu B, Prelipcean CC, Mihai C, Dranga M, Negru D. Scoring in Acute Pancreatitis: when Imaging is Appropriate? Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.2016; 120(2):233-8.

- de Figueiredo Ferreira A, Alves Bartelega J, Correa de Andrade Urbano H, Kalinine Ferraz de Souza I. Acute pancreatitis gravity predictive factors: which and when to use them? ABCD Arq Bras Cir Dig. 2015; 28(3):207-11.

- Gao W, Yang HX, Ma CE. The Value of BISAP Score for Predicting Mortality and Severity in Acute Pancreatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis, PLoS ONE. 2015; 10(6): e0130412. Doi: 10.1371/journal.pone.0130412.

- Gompertz M, Fernández L, Lara I, Miranda JP, Mancilla C, Berger Z. Índice clínico de gravedad en pancreatitis aguda: BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis). Dos años de experiencia en el Hospital Clínico Universidad de Chile, Rev Méd Chile. 2012; 140:977-83.

- Raghuwanshi S, Rajesh G, Mohan Vyas M, Sharm R. CT Evaluation of Acute Pancreatitis and its Prognostic Correlation with CT Severity Index, J Clin Diag Res. 2016; 10(6):TC06-TC11.

- Papachristou GI, Muddana V, Yadav D, O'Connell M, Sanders MK, Slivka A, et al. Comparison of BISAP, Ranson's, APACHE-II, and CTSI scores in predicting organ failure, complications, and mortality in acute pancreatitis, AmJ Gastroenterol. 2010; 105(2):435-41.

- Kuo DC, Rider AC, Estrada P, Kim D, Pillow MT.. Acute Pancreatitis: what is the Score? J Emerg Med. 2015; 48(6):762-70.

- Busireddy KK, AlObaidy M, Ramalho M, Kalubowila J, Baodong L, Santagostino I, et al. Pancreatitis-imaging approach, World J Gastrointest Pathophysiol. 2014; 5(3):252-70.

- Banday IA, Gattoo I, Khan AM, Javeed J, Gupta G, Latief M. Modified Computed Tomography Severity Index for Evaluation of Acute Pancreatitis and its Correlation with Clinical Outcome: A Tertiary Care Hospital Based Observational Study, J Clin Diag Res. 2015; 9(8):TC01-TC05.

- Pieńkowska J, Gwoździewicz K, Skrobisz-Balandowska K, Marek I, Kostro J, Szurowska E, et al. Perfusion-CT - Can We Predict acute pancreatitis outcome within the first 24 hours from the onset of symptoms? PLoS ONE. 2016; 11(1): e0146965. Doi: 10.1371/journal.pone.0146965.

- Manikkavasakar S, AlObaidy M, Busireddy KK, Ramalho M, Nilmini V, Alagiyawanna M, Semelka RC. Magnetic resonance imaging of pancreatitis: An update, World J Gastroenterol. 2014; 20(40):14760-77.

- Meher S, Mishra TS, Sasmal PK, Rath S, Sharma, R, Rout B, Sahu MK. Role of Biomarkers in Diagnosis and Prognostic Evaluation of Acute Pancreatitis, J Biomark. 2015; Article ID 519534, 13 pages. ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida..

- Gutiérrez Jiménez A, Castro Jiménez E, Lagunes Córdoba E. Calcio sérico total y calcio corregido como predictores de severidad en pancreatitis aguda, Rev Gastroentrol Méx. 2014; 79(1): 13-21.

- Phillip V, Steiner JM, Algül H. Early phase of acute pancreatitis: Assessment and management, World J Gastrointest Pathophysiol. 2014; 5(3):158-68.

- Aggarwal A, Manrai M, Kochhar R. Fluid resuscitation in acute pancreatitis, World J Gastroenterol. 2014; 20(48):18092103.

- Petrov M. Nutrition, Inflammation, and Acute Pancreatitis. ISRN Inflamm. 2013; Article ID341410, 17pag.http://dx.doi.org/10.1155/2013/341410.

- Karakayali FY. Surgical and interventional management of complications caused by acute pancreatitis, World J Gastroenterol. 2014; 20(37):13412-23.

- Ramírez González LR, Hermosillo Sandoval JM, Arellano Martínez R, Andrade Ortega CA, Montes Velázquez L, Lomelí Muñoz JA. Manejo de fístula pancreática posquirúrgica con un análogo de somatostatina (octreótido LAR, Cir Gen. 2014; 3(1):33-8.

- Martínez Ordaz JL, Toledo TC, Franco-Guerrero N, Tun AM, Souza Gallardo LM. Tratamiento quirúrgico del pseudoquiste del páncreas, Cir Ciruj. 2016; 84(4):288-92.

- Crisanto Campos BA, Rojano Rodríguez ME, Cárdenas Lailson LE, Gallardo Ramírez MA, Arrieta Joffec P, Márquez Ugalde MA, et. al. Drenaje laparoscópico de un pseudoquiste pancreático: reporte de caso, Rev Gastroenterol Méx. 2012; 77(3):148-52.

- Crisanto Campos BA, Arce Liévano E, Cárdenas Lailson LE, Romero Loera LS, Rojano Rodríguez ME, Gallardo Ramírez MA, et. al. Manejo laparoscópico de los pseudoquistes pancreáticos: experiencia en un hospital general de la Cuidad de México, Rev Gastroenterol Méx. 2015; 80(3):198-204.

- Wei-Chih S, Hoi-Hung Ch, Kwok-Hung L, Tzung-Jiun T, Huey-Shyan L, Kung-Hung L, et al. The Efficacy of Endoscopic Papillary Balloon Dilation for Patients with Acute Biliary Pancreatitis, Gastroenterol Res Pract. 2015; Article ID 575898, 8 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2015/575898.

- Greenberg JA,Hsu J,Bawazeer M, Marshall J, Friedrich JO, Nathens Avery, et al. Clinical practice guideline: management of acute pancreatitis, J Can Chir. 2016; 59(2): 128-40.

- Xiaohua Ye, Guangrong Lu, Jiaping Huai, Jin Ding. Impact of Smoking on the Risk of Pancreatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis, PLOS ONE. 2015; Doi: 10.1371/journal.pone.0124075.

- Forsmark CE, Swaroop Vege S, Wilcox CM. Acute Pancreatitis, N Engl J Med. 2016; 375:1972-81.