Síndrome metabólico en una unidad ambulatoria de hemodiálisis: estudio piloto.

Metabolic Syndrome at a hemodialysis ambulatory unit. Pilot study.

José Fernando May Euán1, Elsy Franco Carrillo2, Gladys Can Simá2, Hilda Us Domínguez2, Rebeca Otero Soto2, Cilvia Guadalupe Pool Baas2

1 Facultad de Enfermería, Unidad de Posgrado e Investigación, Universidad Autónoma de Yucatán, 2 Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto del ISSSTE. Mérida, Yucatán.

Correspondencia: José Fernando May Euán

Recibido: 30 de agosto del 2019

Aceptado: 25 de enero del 2021

RESUMEN

Introducción. El estudio tiene como objetivo identificar el porcentaje de síndrome metabólico en la unidad de hemodiálisis del Hospital Elvia Carrillo Puerto del ISSSTE en Mérida, Yucatán. Material y métodos. estudio piloto, descriptivo y transversal. Los datos se tomaron de pacientes que asisten al programa de hemodiálisis. Cada una de las variables se recopiló del historial clínico del paciente, se capturó en el programa SPSS versión 20 y se analizó descriptivamente. Resultados. Participaron 52.2% hombres y 47.8% mujeres; la mediana de edad fue 58 años con mínima de 30 y máxima de 73. 56.5 % de la muestra fue diagnosticado con Síndrome Metabólico. 91.3% de los participantes presentó hipertensión arterial, 39.1% triglicéridos elevados, obesidad 30.4%, lipoproteínas de alta densidad disminuido 30.4% e hiperglucemia 26.1% (56.5% diabéticos). Discusión. Personas mayores a 50 años, casadas y con escolaridad básica son condiciones sociodemográficas que predominaron en nuestra muestra y también prevalecen en la mayoría de la población que recibe hemodiálisis en México. En otros estudios al igual que en la presente investigación, la hipertensión es el componente más frecuente del Síndrome Metabólico. Conclusión. El porcentaje de Síndrome Metabólico fue alto, siendo la hipertensión arterial su principal componente. Se necesita un estudio longitudinal, multicéntrico, para confirmar nuestros hallazgos y evaluar las consecuencias del Síndrome Metabólico en yucatecos que reciben hemodiálisis. La evaluación necesita realizarse a largo plazo y relacionarse con otras variables como la mortalidad.

Palabras clave: enfermedad renal crónica, hemodiálisis, síndrome metabólico.

ABSTRACT

Introduction. The present study aims to identify the percentage of metabolic syndrome in the hemodialysis unit of the Elvia Carrillo Puerto Hospital of the ISSSTE in Mérida, Yucatán. Material and methods. pilot, descriptive and cross-sectional study. The data were taken from patients attending the hemodialysis program at the Elvia Carrillo Puerto Hospital of the ISSSTE in Mérida, Yucatán. Each of the variables was collected from the patient's medical history, captured in the SPSS version 20 program, and descriptively analyzed. Results. 52.2% men, and 47.8% women participated; the median age was 58 years with a minimum of 30 and a maximum of 73. The 56.5% of the sample was diagnosed with metabolic syndrome. The 91.3% of the participants presented hypertension, 39.1% elevated triglycerides, 30.4% obesity, 30.4% decreased High Density Lipoproteins, and 26.1% hyperglycemia (56.5% diabetic). Discussion. People over 50 years of age, married and with basic education are sociodemographic conditions that predominated in our sample and also prevail in the majority of the population receiving Hemodialysis in Mexico. In other studies, as in the present investigation, hypertension is the most frequent component of metabolic syndrome. Conclusion. The percentage of metabolic syndrome was high, with hypertension as its main component. A longitudinal study is needed, to the extent possible multicenter, to confirm our findings and evaluate the consequences of Metabolic Syndrome in Yucatan’s receiving Hemodialysis.

Keywords: chronic kidney disease, hemodialysis, metabolic syndrome.

INTRODUCCIÓN.

La enfermedad renal crónica (ERC) y el síndrome metabólico (SM) son problemas de salud pública en todo el mundo(1).

El SM, también conocido como síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina, fue descrito originalmente por Raeven en 1988(2). Se trata de la concurrencia de múltiples anomalías metabólicas que incluyen obesidad distribuida centralmente, disminución del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL), triglicéridos elevados (TG), presión arterial (HTA) elevada e intolerancia a la glucosa(2–4).

El impacto del SM en el riñón está relacionado con muchas complicaciones, pero la más importante es la insuficiencia renal crónica (IRC) con la enfermedad renal en etapa terminal. En esta etapa los riñones ya no funcionan lo suficientemente bien como para que el paciente viva sin tratamientos(5).

SM o ERC, aún no es claro si una patología desencadena la otra. Por un lado, la HTA y la hiperglucemia, componentes del SM, están evidentemente asociados con la ERC; por otro lado, aún no está claro si la ERC contribuye a la presencia de SM en la población que, al inicio de esta enfermedad, no es diabética ni hipertensa(1). Lo que sí está claro es que el SM tiene alta prevalencia en pacientes con hemodiálisis (HD)(1,3,4). También es evidente que el SM impacta en la calidad de vida del paciente nefrópata(4,6); genera mayor tasa de hospitalización y es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones orgánicas como lo es la enfermedad cardiovascular, principal causa de mortalidad en la ERC)(4).

La prevención y el tratamiento de SM en pacientes con ERC pueden retrasar la progresión de la propia enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular crónica, ambas asociadas con la mortalidad y deterioro en la calidad de vida. Para diagnosticar la presencia de SM, múltiples investigaciones han utilizado los indicadores de la National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP-III)(1–4).

En las unidades de hemodiálisis, la detección del SM aunado a otras intervenciones como educación, capacitación e introducción conductual, ayuda a los pacientes a adquirir un mayor conocimiento sobre la diálisis y a desarrollar hábitos de vida saludables. La intervención de un equipo multidisciplinario para la mejora del estado nutricio, particularmente para prevenir el SM, se identifica cada vez con mayores beneficios institucionales y para el propio paciente nefrópata(7).

En México, la norma oficial “NOM-171-SSA1-1998, para la práctica de hemodiálisis”(8) al igual que la guía de práctica clínica “Tratamiento sustitutivo de la función renal”(9) son los principales documentos que guían a los profesionales de enfermería en sus cuidados. Ambos mencionan la evaluación nutricional en alguno de sus apartados, sin embargo, ninguna de las dos especifica la importancia y la necesidad del monitoreo del SM en los pacientes con hemodiálisis.

Debido a lo anterior, el objetivo de esta investigación fue identificar el porcentaje de SM en la unidad de hemodiálisis del Hospital Elvia Carrillo Puerto del ISSSTE en Mérida, Yucatán, México.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio piloto, descriptivo y transversal. La recolecta de datos se realizó en mayo y junio de 2016 en el Hospital Elvia Carrillo Puerto del ISSSTE en Mérida, Yucatán. El programa ambulatorio de HD del hospital brinda servicio a 53 pacientes de los cuales 23 cumplieron los criterios de inclusión para participar en el estudio: al menos un año recibiendo tratamiento ambulatorio, mayores de 18 años, puntuación de Glasgow igual o mayor de 12 puntos y finalmente, acceso venoso permanente, ya sea catéter o fístula arteriovenosa interna (FAVI).

La presencia de SM se definió por los criterios del NCEP-ATP-III, que establece el diagnóstico por la presencia de al menos tres de los siguientes criterios: obesidad usando el IMC ≥ 30 kg/m2; triglicéridos (TG) ≥ 150 mg/dL o en tratamiento; colesterol HDL < 40 mg/dL para hombres o < 50 mg/dL para mujeres; presión arterial sistólica ≥ 130 mmHg, y diastólica ≥ 85 mmHg, tratamiento antihipertensivo y determinación de glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dL o en tratamiento diabético. También se determinó el perímetro abdominal en cm y los niveles de hemoglobina en mg/dL para establecer obesidad y anemia, para esta categorización se consideraron los intervalos normales de cada sexo. La somatometría se determinó mediante báscula con estadímetro y cinta métrica clínicas, mientras que los datos sociodemográficos y de laboratorio fueron extraídos del expediente de cada participante.

Con respecto a las consideraciones éticas, el estudio se clasifica en riesgo bajo a partir de los criterios establecidos en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud de México. El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación y el Comité de Ética en Investigación interno y se apega a la normatividad de Helsinki y a los principios éticos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia(10, 11). La participación de los pacientes se formalizó a través de una carta de consentimiento informado que contenía la metodología y los objetivos de la investigación. Se aseguró el anonimato y la confidencialidad de las personas involucradas.

Cada una de las variables se recopiló mediante una cédula, se capturó en el programa SPSS versión 20 y se analizaron descriptivamente: las variables categóricas a través de frecuencias, porcentajes y aquellas variables de razón a través de medidas de tendencia central, se utilizó la media cuando los datos cumplieron con normalidad y en caso contrario la mediana.

RESULTADOS

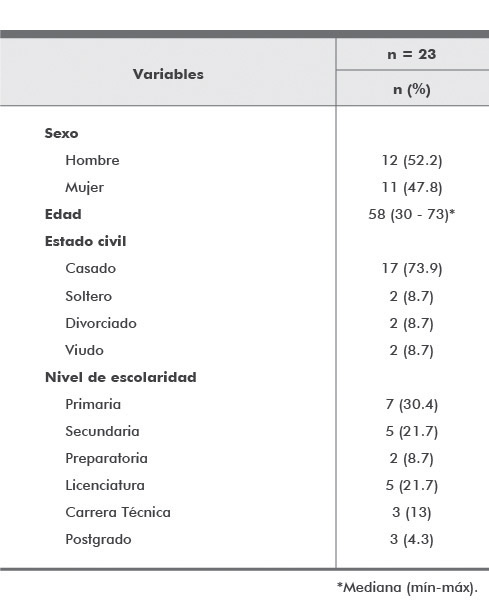

En el cuadro 1 se aprecia que participaron 23 personas de las cuales 52,2% fueron hombres y 47.8% mujeres; la mediana de edad fue 58 años con mínima de 30 y máxima de 73. Con respecto a los niveles de escolaridad, es importante recalcar que la mayoría tuvo niveles básicos: primaria y secundaria.

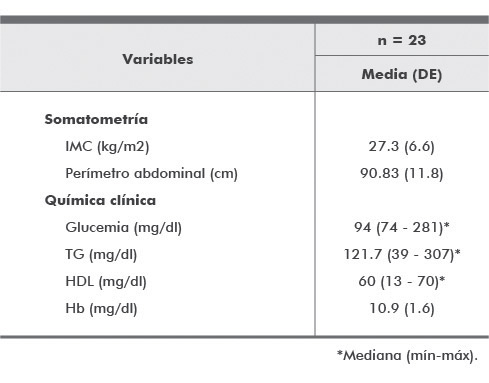

Los datos del IMC y de perímetro abdominal tuvieron una distribución normal. En la tabla 2 puede visualizarse que los promedios de ambas variables son cercanos a las cifras del límite inferior del intervalo de obesidad. Los valores de la glucemia, triglicéridos y colesterol tuvieron distribuciones anormales y sus medianas hacen suponer alteraciones en estas variables químicas.

La hemoglobina fue otra variable analizada a través de su promedio, el cual estuvo por debajo de los rangos normales. Como consecuencia, en el cuadro 2 puede apreciarse que 82% de los pacientes presentaron anemia.

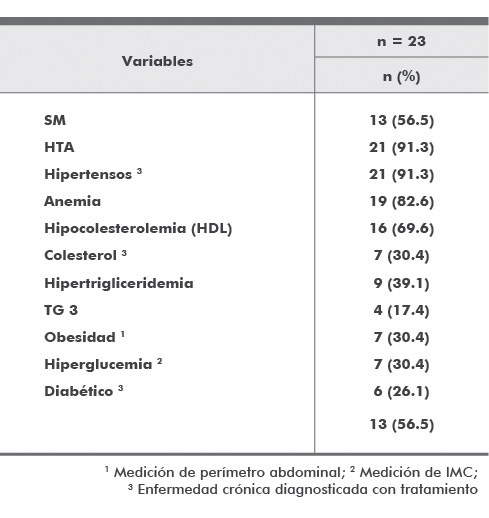

En el cuadro 3 se aprecia que el SM estuvo presente en 56.5% de los participantes, estas personas presentaban tres o más alteraciones orgánicas incluidas en la definición de la NCEP ATPIII. En este cuadro también puede apreciarse el porcentaje de pacientes que presentaron medidas encima del rango normal de variables y el diagnóstico de la enfermedad crónica correspondiente a dichas variables.

La HTA resultó la principal alteración metabólica, estuvo presente en 91.3% de los participantes, misma proporción de pacientes diagnosticados como hipertensos y con el respectivo tratamiento. Los otros componentes del SM estuvieron en más de la cuarta parte de la muestra: 39.1% presentó TG elevados, 30.4% obesidad, 30.4% HDL disminuido y finalmente, 26.1% tuvo hiperglucemia. Con respecto a esta última variable, vale la pena recalcar que 56.5% de los participantes eran diabéticos con tratamiento medicamentoso.

CUADRO 1. Datos sociodemográficos de los participantes.

CUADRO 2. Resultado del análisis de medidas de tendencia central.

CUADRO 3. Resultados del análisis categórico de variables

DISCUSIÓN

En la muestra estudiada la mayoría de los participantes tuvo edades cercanas a los 58 años. La medida dato se aproxima a lo detectado por Alswat(5) y Gorsane(2) en Arabia Saudita y Túnez: 48 y 55.9 años, respectivamente; estos autores también analizaron la presencia de SM en pacientes que reciben HD. Personas mayores a los 50 años, casadas y con escolaridad básica son condiciones sociodemográficas que predominaron en nuestra muestra y también prevalecen en la mayoría de la población que recibe HD en México(12). Los datos también son similares a los hallados por Barragán en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán; la autora realizó un perfil sociodemográfico de pacientes que asistían al programa de hemodiálisis de tal nosocomio, la mayoría tuvo edades entre 35 a 64 años, mayormente casados y con educación básica (13).

Muchas investigaciones, incluidas de tipo cohortes, han detectado que las tasas de SM en pacientes de HD es bastante alta en todo el mundo, a menudo superior a 50%(14), por lo que 56.5% hallado en la presente investigación puede considerarse elevado. Estudios similares reportan prevalencias bajas comparadas la de este estudio: 38% de 241(5) y 41% de 115(4) en Arabia Saudita y Brasil respectivamente; de igual forma se han reportado cifras superiores a la nuestra como los es 63% de 377(15) en Taiwán y 56% de 102 en Grecia(16). En los estudios anteriores, al igual que en la presente investigación, la hipertensión es el componente más frecuente del SM(3–5, 16).

A partir de lo hallado en revisiones sistemáticas y meta análisis podemos suponer que aquellos pacientes con diagnóstico de SM tienen un riesgo significativamente mayor de eventos de enfermedad cardiovascular (IAM y EVC) y de mortalidad por cualquier causa(3), la presencia del SM también se ha asociado con mayores tasas de hospitalización(4, 14, 16).

Aunque en el presente estudio no se realizaron análisis de asociación, sí se detectó alto porcentaje en variables que, en otros estudios, han sido asociadas con el SM. Tal fue el caso de las variables sociodemográficas, como edad avanzada y estar casado, y variables clínicas, como la hipertensión arterial y el HDL disminuido(3–5, 16).

Múltiples investigaciones han reportado que la alteración del HDL puede conducir a resistencia a la insulina(4), condición altamente prevalente en pacientes con ERC, que conduce al desarrollo de obesidad, así como alteraciones de lípidos plasmáticos, de la coagulación, de la función endotelial y de la resistencia vascular, también produce cambios en el sistema endocrino e incremento del riesgo para desarrollar aterosclerosis acelerada y presión arterial alta(4).

En nuestra investigación el porcentaje de obesidad fue 30%, ya sea a partir del IMC o el perímetro abdominal. Curiosamente, una revisión sistemática reconoce como “paradoja de la obesidad” al factor protector que puede representar esta condición. En las últimas décadas, múltiples estudios prospectivos con grandes muestras de pacientes con ERC que requieren HD encontraron una tasa de supervivencia significativamente mayor en pacientes con IMC más alto (sobrepeso, obesidad clase I o II) en comparación con aquellos que tenían un IMC normal o de bajo peso(3,17,18).

Los posibles mecanismos subyacentes de esta "paradoja de la obesidad" incluyen los beneficios de la masa magra y la masa grasa en un IMC más alto, lo que causa menos pérdida de energía proteica en pacientes en diálisis, menos complicaciones por hipotensión, estimulación del sistema renina-angiotensina y menos riesgo de retención de líquidos durante la HD(3). Otra hipótesis que respalda esta asociación es la discrepancia temporal entre el riesgo de mortalidad por diálisis y los factores de riesgo de EVC en la obesidad(5,19). Dado que la mayoría de los pacientes con ESRD en diálisis mueren dentro de los cinco años de comenzar el tratamiento de diálisis, puede ser difícil ver los efectos a largo plazo de la obesidad en la ECV y la mortalidad. Los resultados de estos estudios han llevado a recomendar a los pacientes en diálisis que mantengan un IMC más alto(3).

Las posibles ventajas de la obesidad partiendo del IMC han sido explicadas en los párrafos anteriores; con respecto al PA, la grasa abdominal está relacionada con aumento de los marcadores inflamatorios y de la mortalidad(5,19).

Las limitaciones de nuestro estudio incluyen el pequeño tamaño de la muestra debido a que se realizó en un solo centro y en un procedimiento transversal. Sus puntos fuertes incluyen datos de laboratorio y de valoración clínica totalmente prospectivos. Se necesita un estudio longitudinal, en la medida de lo posible multicéntrico, para confirmar nuestros hallazgos y evaluar las consecuencias del SM en yucatecos que reciben HD. La evaluación necesita realizarse a largo plazo y relacionarse con otras variables como la mortalidad.

CONCLUSIÓN

El porcentaje de SM fue alto en pacientes que asisten al programa ambulatorio en el Hospital Elvia Carrillo Puerto del ISSSTE, la HTA fue su principal componente. Debido a lo anterior y a partir de la evidencia de otros estudios se puede concluir que los participantes se encuentran en alto riesgo de sufrir complicaciones cardiometabólicas, especialmente eventos de tipo cerebrovascular.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses

Financiamiento: No hubo fuentes de financiamiento para este trabajo

Responsabilidades éticas: Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

REFERENCIAS

- Belarbia A, Nouira S, Sahtout W, Guedri Y, Achour A. Metabolic syndrome and chronic kidney disease. Saudi J Kidney Dis Transplant. 2015; 26(5):931.

- Gorsane I, Mahfoudhi M, Younsi F, Barbouch S, Ben Abdallah T. Impact of the components of metabolic syndrome on survival in a group of hemodialysis. Tunis Med. 2015; 93(12):777-82.

- Upala S, Sanguankeo A. Metabolic syndrome increases mortality risk in dialysis patients: A systematic review and meta-analysis. Int J Endocrinol Metabol. 2018; 16. Kowsar Medical Publishing Company;

- Kubrusly M, Oliveira CMC de, Simões PSF, Lima R de O, Galdino PNR, Sousa P de AF, et al. Prevalence of metabolic syndrome according to NCEP-ATP III and IDF criteria in patients on hemodialysis. J Bras Nefrol. 2015 Jan 1; 37(1):72-8.

- Alswat KA, Althobaiti A, Alsaadi K, Alkhaldi AS, Alharthi MM, Abuharba WA, et al. Prevalence of Metabolic Syndrome Among the End-Stage Renal Disease Patients on Hemodialysis. J Clin Med Res. 2017; 9(8):687-94.

- Saboya PP, Bodanese LC, Zimmermann PR, da Silva Gustavo A, Assumpção CM, Londero F. Síndrome metabólica e qualidade de vida: Uma revisão sistemática. Vol. 24, Rev Latino-Am Enfermagem. University of Sao Paulo, Ribeirao Preto College of Nursing Organisation; 2016.

- Wang J, Yue P, Huang J, Xie X, Ling Y, Jia L, et al. Nursing Intervention on the Compliance of Hemodialysis Patients with End-Stage Renal Disease: A Meta-Analysis. Blood Purification. S. Karger AG; 2018; 45:102-9.

- Norma Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, Para la práctica de hemodiálisis.

- Tratamiento sustitutivo de la función renal. Diálisis y Hemodiálisis en la insuficiencia renal crónica. México: Secretaría de Salud; 25 de septiembre 2014.

- Secretaría de Salud. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud [Internet]. Ciudad de México; 2014. Available from: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html

- Weltärztebund. WMA Deklaration von Helsinki -Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen. WMA-Generalversammlung. 2013; 35(53):1-10.

- Tamayo J. La enfermedad renal crónica en México. Hacia una política nacional para enfrentarla. México: Intersistemas; 2016.

- Barragán-Fuentes A, Laguna H, Gómez-de-Regil L. Perfil sociodemográfico de los usuarios del servicio de hemodiálisis del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Evid Méd Invest Salud. 2014 Jan 31; 7:4-9.

- Prasad GR. Metabolic syndrome and chronic kidney disease: Current status and future directions. World J Nephrol. 2014; 3(4):210.

- Tu SF, Chou YC, Sun CA, Hsueh SC, Yang T. The prevalence of metabolic syndrome and factors associated with quality of dialysis among hemodialysis patients in Southern Taiwan. Glob J Health Sci. 2012; 4(5):53-62.

- Tsangalis G, Papaconstantinou S, Kosmadakis G, Valis D, Zerefos N. Prevalence of the metabolic syndrome in hemodialysis. Int J Artif Organs. 2007 Feb; 30(2):118-23.

- Bossola M, Giungi S, Tazza L, Luciani G. Is there any survival advantage of obesity in Southern European haemodialysis patients? Nephrol Dial Transplant. 2010; 25(1):318-9.

- Yen TH, Lin JL, Lin-Tan DT, Hsu CW. Association between body mass and mortality in maintenance hemodialysis patients. Ther Apher Dial. 2010; 14(4):400-8.

- Vogt BP, Ponce D, Caramori JCT. Anthropometric Indicators Predict Metabolic Syndrome Diagnosis in Maintenance Hemodialysis Patients. Nutr Clin Pract. 2016; 31(3):368-74.